Non è per niente facile sedersi di fronte al computer e scrivere una recensione dell’album nuovo dei Prodigy, vuoi perché chi scrive è un loro fan di vecchissima data, di quelli a cui tracce come “Voodoo People” e “Firestarter” hanno letteralmente cambiato la vita, durante l’adolescenza, vuoi perché è difficile giudicare i Prodigy con i parametri che solitamente usiamo per la musica di cui si parla su Soundwall: gli artisti con alle spalle più di vent’anni di carriera si contano sulle dita di una mano, quelli arrivati al sesto album sono forse addirittura anche di meno.

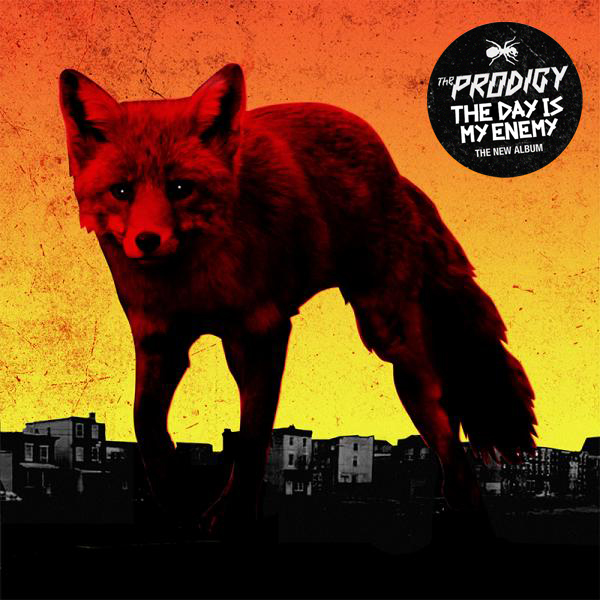

Forse possiamo iniziare parlando di quello che ci aspettavamo da “The Day Is My Enemy”, premettendo che l’album precedente, “Invaders Must Die”, lo avevamo reputato all’altezza dei precedenti e della fama di Liam e soci: possiamo dire lo stesso anche del disco nuovo?

Bella domanda.

La risposta immediata, di pancia, che avevamo già in mente subito dopo aver sentito i singoli usciti prima dell’album, è un secco “no”, per una serie di motivi, su tutti che in molti frangenti all’interno del disco i Prodigy sembrano essere diventati una cover band non solo di se stessi, che già sarebbe una grave pecca, ma dei se stessi peggiori, quelli inutilmente caciaroni e senza quello scatto in più, quel colpo di genio, che li ha resi una fonte di ispirazione per tanti di quelli che sono venuti dopo di loro.

Tante tracce, infatti, sembrano followup o remake delle tracce meno ispirate degli album precedenti: “Roadblox” è una cover di “Run With The Wolves”, e “Get Your Fight On” di “Thunder”, ma anche “Ibiza”, da cui ci aspettavamo qualcosa di diverso per via della collaborazione con gli Sleaford Mods, ricorda molto – troppo – “Colours” e “Piranha“, e addirittura “Medicine” riprende lo stesso sound e lo stesso andamento di “Spitfire”, contenuta in quell’album che gli stessi Liam, Keith e Maxim hanno praticamente disconosciuto e di cui non faremo il nome perché anche noi vorremmo dimenticarlo.

Eppure, le dichiarazioni del gruppo prima dell’uscita del disco – mai fidarsi delle dichiarazioni promozionali prima dell’uscita del disco – lasciavano presagire un bel cambiamento nel processo produttivo: Keith aveva dichiarato che per la prima volta sarebbe stato un album prodotto da una band, non – sottinteso – come gli altri in cui lui e Maxim erano elementi di contorno in un disco di Liam.

A conti fatti, però, è forse proprio questo il problema: non ci sentirete mai parlare male di Keith e Maxim, due tra i frontman migliori che la musica elettronica tutta abbia mai visto, in grado di incendiare qualunque platea anche solo con la propria presenza scenica, ma a un orecchio più approfondito e appassionato, forse sono proprio loro, attualmente, il limite dei Prodigy.

Diciamoci la verità: nessuno dei due è un MC di livello come quelli a cui anni di grime e dubstep ci hanno abituati, il confronto anche solo con un Dizzee Rascal qualunque, che apriva il loro tour di “Invaders Must Die”, è impietoso, né tantomeno nessuno dei due è in grado di chissà quali vocalizzi virtuosi: anzi, i loro testi e soprattutto il loro flow sono abbastanza poveri e non vanno, di fatto, mai oltre la ripetizione di qualche, scarsa, frase ad effetto: in un periodo in cui, soprattutto in UK, le voci di talento non mancano, non riusciamo a toglierci dalla testa l’idea che con qualcuna di queste in più e un po’ meno Keith e Maxim che fanno i soliti Keith e Maxim l’album sarebbe stato molto migliore, o almeno molto meno “la solita roba”.

Forse però siamo troppo ottimisti, perché a guardare bene i credits dell’album una grande vocalist inglese c’è: si tratta di Martina Topley-Bird, la voce dei primi dischi di Tricky, che però ha la sfortuna di prestare la voce a una delle tracce peggiori, se non la peggiore, dell’intero disco, la title track che, in quanto tale e in quanto traccia d’apertura dell’album dovrebbe essere un po’ il manifesto della nuova ondata di violenza sbandierata nelle interviste precedenti l’uscita e che invece è una pallida marcetta che, ancora, ricorda molto, troppo, le ritmiche di quell’album-che-non-vogliamo-nominare.

E parlando di ritmiche, arriviamo all’altro, grosso, problema di “The Day Is My Enemy”: se c’è una cosa in cui, storicamente, Liam non ha mai avuto rivali è il drum programming, l’abilità di ordinare le percussioni in modi assolutamente geniali, alle quali altri sarebbero arrivati solo anni dopo, caratterizzate dalla sensazione di essere letteralmente presi a schiaffi da ogni parte.

Anche senza bisogno di scomodare grossi calibri come “Voodoo People” o “Invaders Must Die”, in quasi tutte le tracce dei Prodigy, anche quelle magari meno famose come ad esempio “Mindfields”, o “Break & Enter”, e anche in quelle apparentemente più semplici dal punto di vista ritmico, come “Narayan”, c’è sempre un’attenzione maniacale a ogni singolo elemento ritmico, al suo posizionamento all’interno dell’insieme, che è ciò che ha reso Howlett uno dei produttori più importanti del suo genere: in “The Day Is My Enemy”, però, questa cosa sembra essere venuta a mancare.

La sensazione generale, infatti, non è più quella di essere avvolti da un vortice di percussioni che appaiono dal nulla in tutte le direzioni, ma di avere immediatamente, di fronte a sé, dei pattern piuttosto semplici e prodotti in maniera svogliata: non è un caso, forse, che una delle tracce migliori dell’album, “Wild Frontier”, abbia come sezione ritmica un amen break abbastanza standard, ma la sensazione di piattezza e di scarsa ampiezza spaziale è, a voler bene, estendibile anche all’andamento dell’intero album e alla produzione in generale.

Se gli album precedenti avevano infatti momenti più lenti alternati a momenti a velocità smodata™ e momenti più introspettivi alternati ad altri più brutali, qui invece il range di bpm e di andature è molto ristretto e varia ben poco lungo l’oretta scarsa di durata dell’album, come pure il mood: è tutto “in-your-face” e subito, come piace ai giovani d’oggi anestetizzati da anni di EDM e di dischi prodotti per essere ascoltati solo da auricolari di scarsa qualità, persino il mixing e il mastering sembrano essere stati fatti con poca voglia e ispirazione, il che è ancor più strano se pensiamo che si sta parlando di uno che poche settimane prima dell’uscita di “Invaders Must Die”, col disco già pronto per la stampa, aveva deciso che non era soddisfatto al 100% e l’avrebbe rifatto praticamente da capo.

Come dicevamo all’inizio, però, forse il problema è nostro, come tutte le volte che ci sentiamo delusi da un disco, e in questo caso lo siamo molto: forse il problema è che cerchiamo di giudicare il quinto (o il sesto, dipende se volete considerare o meno “Always Outnumbered, Never Outgunned”, che non avevamo voluto nominare finora e che per chi scrive è come i tre Star Wars moderni: inesistente) album di un gruppo con venti e passa anni di carriera alle spalle, che ha sempre cercato di restare al di fuori dei canoni del momento come giudicheremmo il disco d’esordio della “next big thing” della scena dance.

In fin dei conti, in una carriera così lunga ci può stare un disco interlocutorio, che anziché proporre grosse novità recuperi e raffini idee e suoni del disco precedente, non tutti gli album possono essere “Music For The Jilted Generation”, e non è che “The Day Is My Enemy” sia così vomitevole, anzi.

Qualche momento piacevole ce l’ha, come la già citata “Wild Frontier”, o “Destroy”, o ancora “Rhythm Bomb”, vuoi per la presenza di Flux Pavillion, vuoi perché rimpiazza Keith e Maxim con un sample anni ’90 (come era già capitato con “Warriors’ Dance”: allora era Jeff Mills, qui sono gli Jomanda): a ben vedere, però, i momenti migliori sono legati al primo problema a cui abbiamo fatto riferimento.

Sarà un caso, ma le tracce più interessanti dell’album sono quelle in cui Keith e Maxim non compaiono.

Lo ribadiamo: non riusciremo mai a considerarli un problema – ad averne, di problemi così – ma oggi come oggi, alla luce di un disco come questo, forse per l’estro creativo di Howlett dover incastrare due vocalist come loro, con quell’attitudine punk, semplicistica e “in your face” (soprattutto Keith) che ha fatto la fortuna dei Prodigy ai tempi di “Poison” e “Firestarter” ma tutto sommato con poche altre frecce al proprio arco, comincia a diventare un limite: siamo sicuri però che la carriera dei Prodigy sarà ancora molto lunga, e ne siamo lieti, e non vediamo l’ora di vedere se, come e quando Liam sarà in grado di affrontare e superare questa barriera e di reinventarsi ancora.