Parlare di musica è sempre piuttosto difficile, una citazione famosa dall’attribuzione dibattuta sostiene che “writing about music is like dancing about architecture” sottintendendo che le discussioni spesso e volentieri diventano sterili questioni di lana caprina in cui l’unico fattore determinante è il gusto di chi ascolta, che è difficile da trasmettere per iscritto o anche solo da verbalizzare.

C’è però un aspetto dell’esperienza musicale che è a volte si riesce a rendere per iscritto, ed è quello della narrazione del contesto che circonda la musica stessa: se è vero che la musica ci fa spesso da madeleine proustiana e riascoltare un disco ci riporta immediatamente con la mente a una serata, a un festival, a un’occasione particolare in cui l’abbiamo sentito, a una storia che ci coinvolge ad esso legata, allora saperle raccontare, queste storie, rendendone partecipi anche chi le legge, è un talento prezioso.

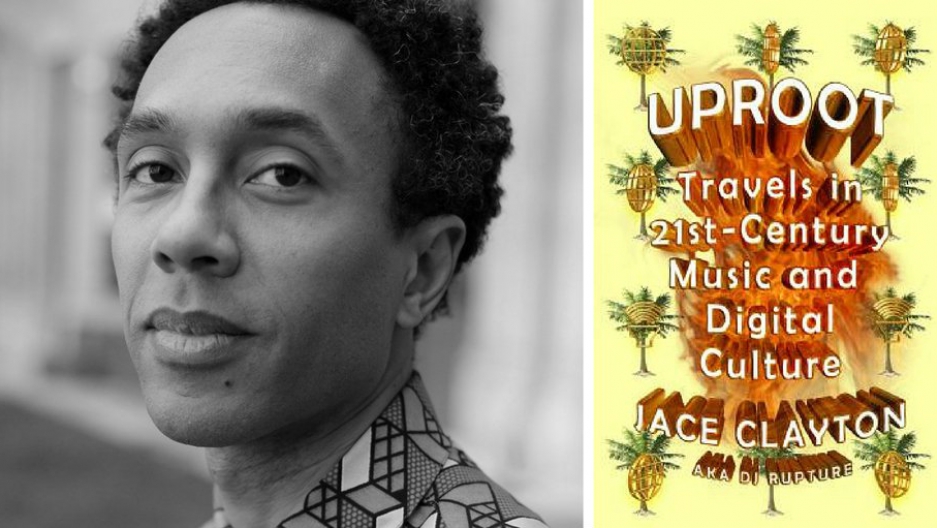

Jace Clayton di questo talento ne ha da vendere, forse più ancora di quanto ne ha come dj, che pure non è poco: il suo libro “Uproot: Travels In Twenty-First-Century Music And Digital Culture”, recentemente uscito anche in Italia, edito da EDT, col titolo “Remixing: Viaggi Nella Musica Del XXI Secolo” è proprio una raccolta di storie di questo tipo, che prendono le mosse dalla sconfinata curiosità musicale di un malato della malattia che hanno tutti i dj, il desiderio insaziabile di scoprire musica nuova e di saperne di più sulla musica che amano.

È proprio quella spinta alla ricerca che rende splendido il libro di DJ Rupture: è proprio grazie a quella spinta, ad esempio, che Jace va in Maghreb a passare delle giornate in studio con le cantanti locali per scoprire come l’autotune, che è programmato per uniformare la voce alle scale occidentali, si trasformi in uno strumento futuristico e rivoluzionario, che trasforma le voci delle popstar berbere in synth capaci di virtuosismi altrimenti impossibili.

È proprio grazie a quella spinta che Jace si avventura, fisicamente, con gli ascolti e con le esperienze, in posti sempre più nuovi, sempre un po’ più in là, sempre alla scoperta di qualcosa di inesplorato, con il fine ultimo, dichiarato nel finale stesso del libro, di diventare un ascoltatore migliore, uno che sia parte attiva nel processo di ascolto, di scoperta e di apprendimento.

Proprio perché condividiamo con lui l’idea che essere ascoltatori partecipi sia molto meglio che subire passivamente la musica, oltre che perché abbiamo apprezzato moltissimo il suo libro e le storie in esso contenute, quando abbiamo scoperto che sarebbe passato in Italia a fine settembre, per il festival di Internazionale, non abbiamo potuto esimerci dall’accalappiarlo per una chiacchierata a valle del suo panel con Daniele Cassandro e Populous.

Partiamo dall’inizio: tu stesso, quando nel libro racconti la tua storia personale, dici che l’inizio della tua carriera da dj è stato quando hai pubblicato online un mixato, che poi è stato ascoltato da persone in giro per il mondo le quali poi, senza averti mai visto, hanno deciso di averti come dj nei loro club. Di fatto, quindi, come dj sei assolutamente figlio dell’era di Internet, di un periodo in cui chiunque può scoprire la musica di altre parti del mondo senza muoversi di casa, però poi tu stesso nel libro racconti di essere stato fisicamente nei posti dove la musica nasce. Perché? Che differenza c’è? Che bisogno c’è di andare fisicamente in Maghreb ad ascoltare la musica berbera, o in Messico ad ascoltare la cumbia, quando potresti farlo tranquillamente online?

La mia sensazione è che più a fondo capisco la musica, meglio riesco poi a suonarla come dj. In questo senso, capire da dove arriva un suono, o una musica, come ci sono arrivate le persone che l’hanno creata, cosa succede dove si trovano mi aiuta un sacco. Come dj, quello che faccio è prendere della musica dai posti più disparati, rimuoverla dal suo contesto e usarla per creare il mio contesto personale, che è quello che fanno tutti i dj, ma poi in un certo senso cerco di compensare andando nei posti, scoprendo chi è che produce la musica, qual è la loro storia, come posso riportarla all’interno dei miei set.

Il tema delle storie tra l’altro compare spesso anche nel libro; dici che la narrazione che sta dietro alla musica è uno dei motivi per cui la musica funziona così bene, che sia la narrazione “propria” della musica o quella che un dj ci ricostruisce attorno, o ancora quella personale di chi ascolta: ti faccio una domanda provocatoria, allora, se è la narrazione a essere così importante, allora non significa che forse la musica, tutto sommato, non lo è poi tanto?

(Ride) Sai, questa cosa, tutto quello che non saprei come definire meglio se non “la forza della musica, la forza del suono”, è qualcosa di molto profondo, molto difficile da definire, è difficile parlarne ed è altrettanto difficile scriverne, ed è anche questo che lo rende così interessante ai miei occhi. Per esempio, pensa al rap, all’hip hop: è una scena in cui c’è moltissima attenzione alle texture, alle sfumature sonore, a come suona la voce degli MC e cose del genere, però se poi guardi a chi critica l’hip hop, l’attenzione è tutta sui testi, che in alcuni casi sono proprio l’aspetto meno importante di tutta la musica. Mi piace la tua domanda, “la musica è importante? quanto conta la musica?”, soprattutto perché molto giornalismo musicale si comporta come se in effetti la musica non importasse, non contasse niente.

Però l’idea che mi sono fatto io su questo argomento è che in fondo la musica è effettivamente importante, perché è come se fosse uno strumento che facilita la creazione di narrazioni, perché ci sono storie che sono molto migliori grazie alla musica, o che semplicemente non potrebbero esistere, quindi probabilmente è lì che sta l’importanza della musica.

Sì, mi piace questa interpretazione, sono d’accordo. Alla fine, l’arte del djing è fondamentalmente l’arte di creare una narrazione usando la musica, ma la musica in sé per sé non ha una narrazione propria, è una cosa sensuale, immediata, in un certo senso anche istintiva, ma non ha necessariamente una storia.

Però è migliore quando ce l’ha, perché altrimenti quello che ottieni è il pop massificato e prodotto in serie di cui tu stesso parli nel libro.

Sai, credo che in definitiva la mia risposta alla tua domanda sia che ogni volta che gli esseri umani cercano di creare qualcosa che abbia un significato, e di trasmettere questo significato ad altri esseri umani, ci debba essere una qualche forma di narrazione, per cui hai ad esempio momenti in cui ci sono persone che si riuniscono per ballare con la musica che amano, e anche se non è una narrazione in senso stretto è un modo per manifestare dell’apprezzamento e per condividerlo, ma nel momento in cui il rapporto con la musica entra nella sfera del linguaggio, allora è necessario raccontare una storia.

Quello che hai detto prima sul giornalismo musicale mi ha fatto riflettere, non è che c’è il rischio di cercare “troppa” narrazione dietro la musica? Voglio dire, arrivi a un certo punto in cui pensi “ok, basta, adesso si tace e si ascolta la musica”.

(Ride) Ah sì sì, assolutamente! È proprio questo che trovo interessante del giornalismo musicale oggi, perché è facilissimo ascoltare la musica di cui un giornalista sta parlando, non c’è più nessuna difficoltà di accesso, gli streaming sono sempre disponibili, e allora mi chiedo se servono davvero quelle luuuuunghe descrizioni delle canzoni se in realtà si fa prima ad ascoltarle, cioè ci vuole proprio fisicamente meno tempo ad ascoltare una canzone che a leggerne una recensione. Credo proprio che una delle sfide più interessanti del giornalismo musicale oggi sia da un lato cercare di parlare di dettagli del suono che sono difficili da rendere a parole, ma dall’altro raccontare anche la narrazione e il contesto che ci sono attorno alla musica.

Ma quindi, dal tuo punto di vista di musicista e giornalista, pensi che “noi”, come scena, come contesto, abbiamo una qualche forma di responsabilità nell’educare gli ascoltatori ad appassionarsi di più alla musica, ad andare più a fondo nella ricerca? E in caso, come pensi che possiamo farlo?

Sicuramente sì! Sai, come musicista alla fine fai della musica di cui tu stesso sei appassionato, per forza di cose, e a un certo punto ti trovi ad avere il problema di come comunicare al tuo pubblico cos’è che ci trovi di così eccitante, di così stimolante, che è qualcosa che coinvolge ogni sorta di aspetto, perché alla fine se non sei appassionato di quello che fai forse dovresti fare l’avvocato, o comunque un altro mestiere più noioso. E succede la stessa cosa quando sei un giornalista, anche se a volte la passione per la musica la mostri criticando quella che non ti piace e spiegando perché non ti piace, quindi puoi farlo anche in un modo non positivo, resta il fatto che parlare di musica è comunque un modo per darle un valore ancora maggiore, per farla durare più a lungo.

E anche per fare in modo che arrivi a più gente.

Esatto, nel mio caso specifico, io parlo spesso di musica che è poco familiare per molte persone, ma a cui dò visibilità proprio perché mi appassiona.

Io stesso, ad esempio, ho scoperto un sacco di musica che non conoscevo leggendo il tuo libro, sai, tipo quella roba berbera che usa l’autotune in quel modo assurdo. Tra l’altro, tu sei un musicista e un giornalista, ma poi hai anche sviluppato i Sufi plugins e chissà che altro, quindi diciamo che hai un output molto diversificato. È un fenomeno piuttosto comune oggi, faccio fatica a pensare a musicisti che facciano solo i musicisti, o a dj che non facciano nient’altro che i dj. Non credi però che fare, o dover fare, così tante cose diverse sottragga un po’ dalla qualità dell’attività principale, che dovrebbe essere la musica? Cioè, se ad esempio un dj deve essere il social media manager di sé stesso, questo non toglie tempo e quindi qualità al suo djing? O forse magari ne aggiunge?

È una gran bella domanda! Per molta gente credo che in effetti sì, sottragga qualcosa, per esempio pensa al caso degli ottimi dj che però, magari, non sono così bravi a gestire i propri social media e per questo non riescono a fare dei tour o ad avere date in giro, e ne conosco un sacco, ai quali per diversi motivi non interessa questo aspetto, magari perché sono un po’ più vecchi, e questo in fin dei conti è nocivo per la loro carriera. Per quanto mi riguarda, a me piace fare molte cose diverse, te ne sei accorto anche tu, per cui in un certo senso mi piace questa situazione, ma in generale credo che la cultura musicale sia danneggiata da questo fenomeno. Soprattutto oggi, con i social media di mezzo, la questione è diventata molto più visiva che in passato, sai, penso ad esempio a Instagram, guardi i feed di Instagram dei dj attorno a te e di musica non ne vedi più, ormai sembra che se qualcosa, o qualcuno, non è bello da vedere, di bell’aspetto, non vada lontano, e questo è in effetti un po’ triste.

Il che tra l’altro mi fa pensare a un personaggio di cui volevo parlare con te, che è Diplo. Leggevo proprio di recente un articolo su di lui che dice che stato proprio lui il primo a trasformarsi da un nerd rinchiuso in studio tutto il tempo alla ricerca di musica da tutto il mondo a una superstar che produce per Madonna e che il gossip dice ci flirti anche, ma di fatto l’inizio della sua carriera è molto legato a uno dei temi di cui tu parli nel libro e di cui si è parlato oggi, perché ha iniziato fondamentalmente come il più grande “appropriatore culturale” del mondo, se pensi ai dischi che ha prodotto per M.I.A. che citi nel libro, o a “Pon De Floor” che non è esattamente un disco “occidentale”. Oggi, però, ci sono ragazzi che iniziano a fare musica e il loro primo contatto con la musica è stato Diplo ed è a lui che si ispirano, in una sorta di appropriazione culturale di seconda generazione. A questo punto, pensi abbia ancora senso parlare di appropriazione culturale?

Già, hai ragione, sono totalmente d’accordo con te. È buffo, mi capita spesso di dover difendere Diplo con i miei amici che dicono “No! Lui ruba dai giamaicani!”, ma in realtà io credo che lui sia uno dei buoni, soprattutto in un mondo che tende sempre di più all’ovvio, lui invece ha questa forma strana di creatività con la quale è in grado di mettere in connessione ogni genere di cosa. In generale, credo che quando si parla di appropriazione culturale la mia opinione sia che ci sono cose più interessanti di cui parlare! (Ride)

Anche perché in effetti credo che l’unico modo sensato di parlarne sia di cercare di vederla come una forma di conversazione, di dialogo con culture diverse dalla propria, che esattamente come la descrivi tu nel libro, e in questo senso Diplo è un grande conversatore. Cambiando discorso, un altro argomento che è emerso durante il talk, e di cui parli anche nel libro, è il fatto che piattaforme come Spotify o iTunes ormai di fatto controllano il nostro accesso alla musica, e il fatto che queste piattaforme possano cambiare condizioni o addirittura chiudere, prima si parlava di Soundcloud, mi spaventa un po’, anche se quello che si diceva è che qualunque cosa accada “la musica troverà un modo”, quindi secondo te qual è il prossimo “modo”?

Bella domanda, sai, sono molto curioso di vedere cosa succederà: ovviamente lo streaming in generale resterà, non credo sparirà nel breve periodo, però ad esempio conosco persone che stanno facendo cose molto interessanti con la tecnologia blockchain, e allora si tratta di pensare a cosa significherebbe decentralizzare le cose, pensa per esempio a cosa succederebbe se Soundcloud diventasse di proprietà degli utenti stessi, che quindi sarebbero sia utenti che proprietari, c’è tutta una serie di strutture e di tipi di organizzazione ancora da esplorare, ma il tema generale credo sia come fare a ottenere un servizio di streaming che sia meno “corporate”, o decentralizzato, e ci sono persone che stanno cercando di capire come farlo almeno dal punto di vista tecnologico, il che già di per sé sarebbe ottimo, ma vedremo.

Pensi che ci sia qualcosa che “noi”, come utenti, come giornalisti, o anche come musicisti possiamo fare, per aiutare a indirizzare il progresso in questa direzione? Sai, io sono (anche) uno sviluppatore software,

per cui è un tema che mi tocca anche personalmente.

Prima di tutto, credo che aiuti molto parlare di cosa deve cambiare, identificare il problema, aiutare a raccontare cosa succederebbe se Soundcloud scomparisse, se tutto il suo archivio di musica andasse perduto, perché è qualcosa a cui spesso la gente non presta particolare attenzione, e quindi già solo dare più visibilità a questo aspetto è sicuramente d’aiuto, ma dal punto di vista tecnologico…non saprei, c’è veramente un’infinità di cose che si possono fare! Anche se poi, di fatto, quello che serve per diventare una piattaforma come Soundcloud è anche la base di utenti, è quello che rende una piattaforma interessante in definitiva, ed è il motivo per cui molti progetti, come ad esempio Diaspora, falliscono e altri, come Facebook, dominano.

Ed è anche il motivo per cui MySpace a un certo punto è morto, perché la gente non lo usava più.

Esatto, quindi a un certo punto la tecnologia non basta, devi fare anche un sacco di altre considerazioni, ad esempio sull’interfaccia utente, oppure su come fare a ingegnerizzare una community online “sana” usando strumenti esclusivamente tecnologici, che è una sfida già di per sè, indipendentemente dalla musica.

Ci vedo una sorta di parallelo con quello che abbiamo detto prima rispetto all’essere un dj oggi, dato che non puoi concentrarti esclusivamente su quello che è il tuo “core business” ma c’è una miriade di altri aspetti e ambiti a cui devi prestare attenzione, e allo stesso modo non basta avere una piattaforma tecnologicamente all’avanguardia per avere anche la base di utenti, ma bisogna pensare al marketing, a un sacco di altre cose…è complicato, insomma. Tra l’altro, parlando di dimensione della base di utenti e quindi di quantità di contenuti, è inevitabile che ti chieda come reagisci al problema tipico di tutti i dj di oggi: come fai a orientarti nell’oceano di musica nuova che esce tutti i giorni? Nel libro c’è un capitolo in cui racconti del più grande archivio musicale esistente, che raccoglie, cataloga e archivia tutta la musica che esce, ma ha senso secondo te archiviare proprio tutto tutto se poi non c’è modo di ricercare, o di fare una selezione all’interno dell’archivio? Come ti poni sulla linea che va dall’archiviare tutto lo scibile umano al buttare via tutto e tenere solo quello che merita? E come definisci ciò che merita?

In un certo senso è molto semplice: mi piace? Posso usarlo durante i miei set? Se sì, allora lo tengo, altrimenti no, in definitiva si risolve tutto con queste due domande, quindi è qualcosa di estremamente immediato che però deriva dall’aver passato molto tempo ascoltando un sacco di dischi, molto diversi tra loro, fino al punto in cui ascoltare qualcosa di nuovo e decidere all’istante se tenerlo oppure no è diventato naturale. Non ho nessun interesse in un approccio “completista”, sai come fanno i giapponesi che hanno negozi interi dedicati a un solo genere musicale in cui trovi solo quel genere e tutti i dischi mai usciti di quel genere, i miei file audio sono totalmente disorganizzati, i miei dischi sono un casino, fondamentalmente colleziono la musica con l’approccio di un DJ, non con quello di un bibliotecario.

Si ricollega molto, tra l’altro, a quello che dici nella primissima frase del libro, cioè che c’è molto potere nel dimenticare.

Esatto, esatto, proprio così! Ed è proprio per questo che trovo molto interessante la musica dei produttori giovani, dei teenager, come ad esempio il rap recente: a loro, ad esempio, non frega niente di 2Pac, e se a loro non frega niente di 2Pac, beh, meglio così! Lo trovo in qualche modo liberatorio, sai il passato a volte può diventare una forza che ti spinge ad essere più conservatore, a fare le cose come sono sempre state fatte, e lo stesso vale per quanto riguarda la qualità audio, spesso si sentono lamentele legate al fatto che i ragazzi oggi ascoltano musica sul telefono, che non è esattamente uno strumento da audiofili, ma alla fine chi se ne frega!

Capisco il tuo ragionamento, però allora ti chiedo: come fai tu a trovare l’energia e la voglia di restare aggiornato, di apprezzare la musica nuova? Voglio dire, ogni tanto guardo la mia cartella di musica nuova da ascoltare, sono dozzine e dozzine di gigabytes e penso “voglio davvero entrarci dentro e ascoltare tutto?” e poi apro Spotify e ascolto sempre la solita roba, ti capitano mai momenti di pigrizia tipo questi?

Oh sì, un sacco, e in questo senso mi mancano non tanto i dischi, ma i negozi di dischi in cui il commesso ti conosce e fa una prima scrematura per te, e ogni settimana c’è qualcosa di nuovo, qualche sorpresa, per cui sì, fare la stessa cosa online a volte mi sembra più un lavoro che una passione, sono un fan sfegatato dei suggerimenti umani, li trovo più completi. Però c’è anche da dire che in fondo la musica, in qualunque modo la si utilizzi, richiede che ci si dedichi del tempo, e a volte capita che la vita ti metta di fronte ad altre responsabilità che si accumulano, e trovare questo tempo è sempre più difficile, è vero.

È vero, richiede tempo, però poi in fondo ti restituisce anche molto.

Certo, certo, assolutamente. Una cosa che ho notato, poi, è che molte persone si accontentano e sono soddisfatte di continuare ad ascoltare quello che ascoltavano quando erano adolescenti.

Verissimo, ed è una cosa che mi spaventa in un certo senso, perché mi rendo conto che succede anche a me, e quando mi capita la prima impressione è “caspita, questa roba era davvero figa”, ma poi ci ripenso e mi dico “ma davvero sto ancora ascoltando questa roba dopo più di vent’anni? Forse dovrei ascoltare qualcosa di più recente, chissà quanta musica incredibile mi sto perdendo”, e alla fine credo che sia qualcosa di legato a quello che ci dicevamo prima rispetto alla narrazione che c’è dietro la musica, e a com’ero e a quello che mi succedeva quando ascoltavo quella musica, cose del genere. Tra l’altro, uno degli argomenti di cui mi piace sempre parlare coi musicisti è proprio cosa ascoltavano da piccoli, quali sono i loro primissimi ricordi musicali.

Beh, diciamo che io ho iniziato ad appassionarmi alla musica “strana” molto presto, credo attorno ai dodici-tredici anni…

…tipo il noise giapponese di cui parli nel libro?

Esattamente! Il noise giapponese è davvero interessante ed entusiasmante, soprattutto quello in cui c’è meno elettronica e più gente che sbatte cose, hai presente? Poi, vediamo, cos’altro ascoltavo da adolescente…tanto dub e reggae, poi sai, vivendo poco fuori Boston avevo modo di ascoltare un sacco di ottime radio universitarie, ce n’erano davvero un sacco negli anni ‘90, per cui era facile essere esposti a praticamente tutta la musica del mondo, c’erano dei radio show techno…c’era di tutto, davvero.

Una cosa che noto spessissimo, poi, è che la musica che si ascolta da adolescenti, o da bambini, poi spesso si riflette in qualche modo nella musica che si produce, o che si propone, “da grandi”, e credo che l’enorme varietà dei tuoi ascolti adolescenziali in qualche modo poi abbia dato come frutto la varietà della musica che suoni adesso.

Esattamente, oppure al contrario, già allora ascoltavo musica molto varia perché ero già super curioso! Sai, ci sono persone che si accontentano di ascoltare quello che la solita stazione radio propone loro, io invece aspettavo i programmi a notte fonda per scoprire musica nuova, perché sapevo che era allora che le radio trasmettevano cose interessanti.

Che tra l’altro è un argomento molto interessante che è emerso anche prima (in una domanda dal pubblico del talk, ndr) e che noto spesso, una specie di atteggiamento un po’ snobista secondo il quale staremmo tutti meglio se le radio mainstream non si limitassero a proporre musica per il minimo comune denominatore, per le masse. Però è un atteggiamento che non condivido del tutto, perché c’è anche la scuola di pensiero opposta, un po’ più ottimista, secondo cui qualunque ragazzo oggi ha accesso a molta più musica di quanto ne avesse un ragazzo degli anni ‘70, e allora si torna al tema del curated content. Tu stesso, nell’ultimo capitolo del libro, dici che dobbiamo tutti cercare di diventare ascoltatori migliori, ma come pensi che si possa fare, se pensi che si possa fare qualcosa, per aiutare le persone ad aver voglia di educarsi musicalmente, per stimolare la curiosità?

Credo ci siano molti modi diversi. Alla fine però l’unico modo è essere esposti a tanta musica diversa, ascoltare dischi molto diversi tra loro, radio diverse tra loro. Per me, ad esempio, un’esperienza fondamentale è stata andare a ballare a Boston, c’era una scena club molto variegata, come anche le radio universitarie di cui ti parlavo prima. E poi, anche prendere parte attiva nei confronti della musica, organizzare delle serate io stesso e avere un mio show in radio mi ha spinto a cercare non solo della musica nuova, ma anche il modo migliore per condividerla, mi ha costretto a cercare di capire cosa mancasse nel paesaggio musicale della mia città e come poter fare a cambiarlo.

Ultima domanda: immagino che tu abbia parlato con un sacco di persone adesso che sei in tour per promuovere il libro, che incontri un sacco di persone quando giri come dj…c’è un argomento di cui nessuno ti chiede mai e di cui invece vorresti parlare?

In realtà no, però dopo un po’ mi stufo di parlare tanto di piattaforme di streaming e di software, oggi stesso se ne è parlato tanto, capisco che sia un tema che interessa molto la gente…

…sei stato fortunato allora, a fare un’intervista con uno che sviluppa software!

(Ride) Quello di cui vorrei parlare più spesso, però, e che invece non sempre emerge nelle conversazioni, è proprio il suono! La gente spesso non si interessa a come suonano i suoni, sai quando ad esempio ti chiedi perché questo musicista abbia usato proprio questo snare in questo punto, cosa significa per lui, cose di questo tipo, su cui poi in realtà i musicisti stessi, soprattutto quelli elettronici, spendono la maggior parte del proprio tempo.