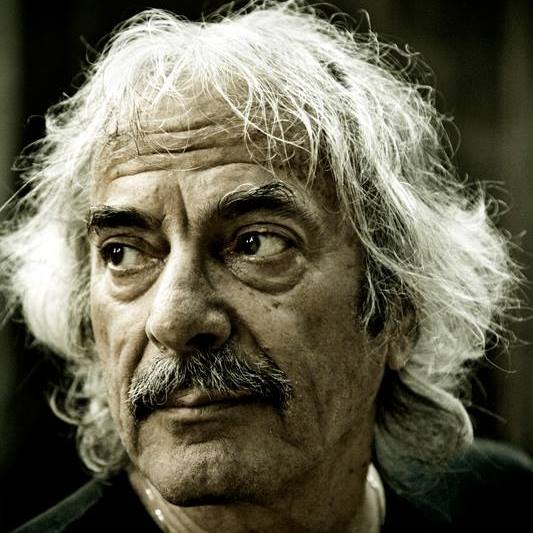

Per quei pochi che non lo sapessero (male!): Enrico Rava è, semplicemente, il più grande musicista jazz italiano vivente, secondo mille parametri oggettivi – basta guardare alla sua carriera, alla sua rilevanza internazionale. Eppure, questo è il modo peggiore per presentarlo. Quello che forse meno gli rende giustizia. Perché, in qualche modo, consegna una percezione quasi “museale” della sua figura. Mentre invece il musicista torinese (nato a Trieste, ma un po’ per caso) è, superati gli ottant’anni, ancora oggi uno dei musicisti più coraggiosi, visionari e non convenzionali non solo del jazz, ma della musica a trencentosessanta gradi. Come del resto noi stessi avevamo potuto testimoniare con mano l’anno scorso al Torino Jazz Festival. La scusa per una lunga chiacchierata arriva da un’avventura artistica nata estemporanea un po’ di tempo fa a Vercelli (e c’eravamo) e poi consolidatasi col tempo, celebrata in questi giorni con una release (dedicata, nel titolo, alla enorme figura di Mario Guidi): un’avventura nata assieme a Giovanni Guidi, uno dei più grandi talenti emergenti del jazz europeo ma in realtà anche uno dei “nostri” (appassionato di clubbing ed elettronica com’è), e a Matthew Herbert che, insomma, non crediamo abbia bisogno di presentazioni su queste pagine, no? Quello che è venuto fuori, da questa chiacchierata, è una intervista monumentale. Da cui emerge una visione del jazz e, allargando l’obiettivo, della musica tutta che dovrebbe essere davvero un patrimonio collettivo.

La domanda iniziale è banale, ma va fatta: allora, che effetto fa suonare in questo trio “atipico”, con Giovanni e con Matthew Herbert? Quanto è dovuto cambiare il tuo modo di suonare, per approcciarsi a un progetto del genere?

Guarda, nemmeno tanto. In fondo, anche con loro è questione di uno che parte a suonare e gli altri che gli vanno dietro: e questa è una modalità che ho praticato parecchio, soprattutto nel periodo tra la metà degli anni ’60 e i primi ’70, quando ero a New York e mi capitava di suonare con Steve Lacy, Cecil Taylor, eccetera. Sempre lo stesso concetto a farla da padrone: l’improvvisazione. Qui però effettivamente c’è una differenza non da poco: qui, ho a che fare con suoni sconosciuti. Negli anni del free jazz, l’improvvisazione comunque correva su strumenti acustici, su suoni codificati; qui no. Qui già i suoni sono un’avventura, una scoperta. E poi la personalità artistica di Matthew è davvero affascinante.

Nel momento di approcciare questo progetto, avevi pensato ad accorgimenti particolari da seguire poi una volta sul palco?

No, no. E’ stato tutto incredibilmente semplice, naturale. Il primo concerto, se non sbaglio, fu a Vercelli…

C’ero, c’ero.

…e niente, è andata così: ci siamo presentati, ci siamo dati la mano, ci siamo messi un po’ a chiacchierare non di musica ma di altro (cinema, cibi…); poi siamo arrivati in teatro, abbiamo fatto un soundcheck molto semplice durante il quale ci siamo limitati a decidere come sarebbe iniziato il concerto – con me a soffiare nella tromba, solo soffi, niente note. Quello sarebbe stato il punto di partenza da cui sviluppare tutto. Nessun progetto, nessun accorgimento, nessuna struttura predeterminata. L’unico lavoro preliminare era stato fatto proprio durante il soundcheck, quando Matthew ha campionato me e Giovanni e poi ha manipolato questi suoni, riutilizzandoli poi la sera per l’esibizione. Non solo li ha manipolati: in molti casi li ha resi proprio irriconoscibili, e questo non faceva che rendere più divertente la sfida. Ogni tanto “riconoscevo” me stesso, in questa materia manipolata… (ride, NdI) Tutto era basato sul reagire in tempo reale a quello che stava accadendo. E’ un modo di suonare che ho sempre amato e, appunto, molto praticato in una certa fase della mia carriera. In questo caso era particolarmente stimolante per questo elemento di novità, di stranezza: del resto lo stesso Matthew mi ha confessato che il nostro progetto a tre era qualcosa di molto nuovo anche per lui, qualcosa di diverso. Infatti era portato, anzi, obbligato ad improvvisare pure lui, con le sue macchine: credo che a un musicista di musica elettronica capiti poche volte, no? Di solito loro viaggiano su sequenze predeterminate, su uno scheletro fisso. Qui no. Di fisso non c’era nulla, non c’è mai stato nulla. Quindi anche lui è stato obbligato ad interagire in maniera estemporanea, è stato cioè spinto a “suonare” le sue macchine come se fossero uno strumento vero e proprio. Bellissimo. Bellissimo per me, credo bellissimo anche per lui. Anzi, ne sono sicuro. Quando con questo trio abbiamo suonato a Londra, ad un certo punto quella sera mi ha detto: “In questo momento della mia carriera, il progetto che più mi sta appassionando è quello con voi, credetemi”. Beh, anche per me è un po’ così. Naturalmente con l’avvertenza che io non potrei dedicarmi solo a questo progetto. Io ho un’esigenza insopprimibile di fare sempre cose diverse. Però sì, quando sapevo calendario alla mano di dover fare un concerto con lui e Giovanni mi sentivo sempre molto, molto contento. Non potrei suonare solo con loro, non potrei mettermi a fare unicamente concerti senza strutture fisse, senza suonare i miei adorati standard… Ma appunto, prendi proprio gli standard: li amo, davvero, ma nemmeno loro potrebbero soddisfarmi del tutto se ogni tanto non mi concedessi delle libere uscite. Se fai solo una cosa, sempre quella, che succede? Entri nella routine. Quando invece tutto è più episodico, estemporaneo, ogni volta ritrovarsi diventa un piacere enorme – e una riscoperta. Poi sai, soprattutto per me, la “riscoperta”… Davvero mi hanno fatto entrare in un mondo che di mio solitamente non avrei frequentato. Tra l’altro, pensando anche al disco che è venuto fuori, credo che abbiano fatto un lavoro fantastico, Matthew e il suo socio Hugh Jones, sono stati loro a curare mixaggio ed editing. Tu che ne pensi? L’hai sentito il disco?

(eccolo, “For Mario”; continua sotto)

Certo che l’ho sentito!

E che ne pensi?

Trovo che riesca davvero a rendere l’idea dell’intensità emotiva che si crea quando suonate… e non era facile. Questo è un pregio enorme. Lo rende davvero prezioso.

Quando l’ho sentito sono rimasto piacevolmente stupito. Non pensavo potesse venire fuori qualcosa di così… mmmh… compatto. Anche perché sono state raccolte registrazioni da diversi concerti, ma sono state assemblate in modo tale da far pensare che fosse quasi tutto un unico brano, una unica suite. Notevole, davvero.

Ma tu Matthew Herbert, musicalmente parlando, lo conoscevi già? Sapevi già anche della sua “doppia identità”, visto che oltre al celebrato producer di elettronica c’è anche il suo progetto con la Big Band jazz?

Assolutamente no. O meglio, lo conoscevo di nome, l’avevo sentito nominare, ma in tutta onestà non avevo idea di cosa facesse. Infatti il suo progetto con la Big Band jazz l’ho scoperto in un secondo momento, perché poi ho avuto l’onore di poter fare da ospite nell’ultimo disco che ha registrato. Non ne sapevo nulla, prima. Caspita, è bellissimo quello che fa con la Big Band. E, davvero, non pensavo avesse anche questa freccia al proprio arco espressivo: mi ha ulteriormente sorpreso. Un po’ di tempo fa – mi pare a Padova, ma non sono sicuro – c’è stata una serata in cui nella prima parte suonavamo noi tre, nella seconda c’era invece un progetto di Matthew più legato al pop. Guarda, anche quella una cosa bellissima, fantastica, sono rimasto a bocca aperta: al di là dell’onore di essere coinvolto con un solo anche in questa seconda parte, l’ho trovata una proposta artistica fantastica, geniale, con anche un bellissimo approccio multidisciplinare. Quella che fa col pop è… pop, sì, ma è anche un’altra cosa. Hai presente cosa fa Paul Auster, col primo romanzo della sua “Trilogia di New York”? E’ lo stesso meccanismo: è un libro che di partenza sembra un normalissimo poliziesco, poi ad un certo punto scatta qualcosa che… che… manda tutto a puttane, ecco. Ai miei tempi si sarebbe detto: “Manda tutto all’acido”. Ora prendere acidi non è più di moda, ma ecco, penso spieghi l’effetto, no? Adoro questo processo: lavorare con qualcosa in partenza semplice, banale, per però mettere ad un certo punto un granello di sabbia nell’ingranaggio che faccia deragliare tutto.

Che è un po’ quello che applichi anche alla musica elettronica, quando ti ci butti dentro. Penso anche a quanto hai fatto con Ralf, ad Umbria Jazz. Lì però forse era una storia diversa, rispetto a questo trio.

Era molto diverso. Ma guarda, parlando di elettronica è da citare anche quanto fatto con Jon Hassell, a Roccella Jonica, quella per me è stata un’altra esperienza importantissima. Lì funzionava che Jon aveva manipolato il materiale di Miles Davis nel suo periodo con Gil Evans da arrangiatore, quindi pure lì c’era un sound strano, folle, ma partiva comunque da qualcosa che conoscevo benissimo, anzi, da qualcosa che proprio adoro, che sono le mie vere radici. Io adoro tutto Miles. Ma il Miles nel periodo con Gil, beh, lo adoro ancora di più. Quanto hanno fatto insieme credo rientri a pieno titoli fra i capolavori del Novecento, e non della musica, proprio dell’arte in assoluto. Ad ogni modo: Jon aveva riprocessato questo materiale creando dei tappeti sonori bellissimi e io ci improvvisavo sopra. Con Ralf è stato diverso, per quanto molto divertente e molto stimolante anche lì. Con lui era più questione di adagiarsi su uno scheletro ritmico tribale. Con Giovanni e Matthew in trio, comunque, solo con loro, c’è invece l’improvvisazione pura, totale, strutturale. Collettiva. Come all’epoca del free jazz. Solo che ora, grazie alla tecnologia, grazie ai suoni generati dal computer, ci sono suoni alieni; e c’è anche un accento ritmico molto particolare, che può farsi potente, e sul quale è molto divertente suonare perché diventa quasi un funk, anche se assurdo, anche se lunare e scarnificato.

Adoro questo processo: lavorare con qualcosa in partenza semplice, banale, per però mettere ad un certo punto un granello di sabbia nell’ingranaggio che faccia deragliare tutto

Tra l’altro ci tengo a dire una cosa: ok, è chiaro a tutti che sei un grandissimo del jazz, sei celebrato un po’ dovunque. Ovvio. Ma poche volte viene messo l’accento su quanto sia moderna e sempre innovativa la tua visione musicale, ancora oggi sei sempre e costantemente alla ricerca di nuovi limiti e nuove soluzioni. C’è una tua “canonizzazione”, perché appunto sei lodato e citato ovunque, ma secondo me non ti fa giustizia – perché appunto non mette in luce questo aspetto di ciò che stai facendo e del tuo essere musicista, ed è un aspetto fondamentale.

Mah? Può darsi. Sì, può darsi. Oh, non è che io cerco di “essere moderno”: sono fatto così, punto. Mi viene naturale. Ho il bisogno di guardare in avanti, sempre. Senti: io tra quattro mesi – se ci arrivo – faccio ottantuno anni: non avrei nessun bisogno di fare chissà che, potrei tranquillamente vivere di rendita. E invece no. Io voglio, voglio!, sorprendermi… E, per questo motivo, suono solo ed esclusivamente con musicisti che so che possono sorprendermi.

Ti ho visto al Torino Jazz Festival col New Quartet e sì, sono rimasto a bocca aperta.

Poi chiaro, non è che stiamo inventando la luna. Però sì: l’idea è di avere sempre attorno delle persone che sappiano e vogliano uscire dai canoni. Con quell’organico lì, o anche con la Special Edition, posso felicemente dire che non c’è mai un concerto che sia uguale a quello precedente, proprio come regola. Pur suonando sempre lo stesso materiale, capisci? C’è un’altra cosa da dire, poi: io fino a qualche anno fa avevo una grande facilità di scrittura, sfornavo nuovi brani in continuazione, credo che in Siae ci siano depositate almeno un centinaio di mie composizioni (e alcune, composte ancora anni fa, riescono a sembrarmi attualissime ancora oggi). Negli ultimi tempi questa vena si è però inaridita. Ogni tanto cerco di comporre materiale nuovo, ma boh: non mi viene, non mi viene quasi mai. Ci sta. Ecco che quindi negli ultimi anni tendo un po’ a suonare sempre le stesse cose, in mancanza di materiale nuovo: e lo faccio – e posso farlo – solo perché so che ogni singola volta possono venire fuori cose assolutamente diverse rispetto alla volta precedente, e alla volta precedente ancora. Ma d’altro canto, guarda alla storia del jazz: è una musica fatta di standard, di giri armonici riconosciuti, fatti e rifatti, sì – ma reinterpretati. Una composizione meravigliosa come “Line Up” di Lennie Tristano è in realtà costruita su uno standard, su “All Of Me”. D’altro canto Tristano stesso sosteneva – secondo me molto giustamente – che bisogna suonare centinaia e centinaia di volte lo stesso pezzo fino a quando non lo si metabolizza completamente, perché allora – e solo allora! – sì che puoi iniziare a fare gli assoli, ad improvvisare: solo quando tutti i cambi e tutti i passaggi armonici e tutta la struttura sono talmente dentro di te che non ti accorgi neppure di doverli seguire, non stai lì a pensare di doverlo fare. Miles, beh… Miles se ci pensi ha fatto lo stesso. Quando ha fatto il gruppo con Wayne Shorter, dal vivo suonavano solo standard (mentre invece sul disco c’erano le composizioni nuove di Shorter). Quante volte credi che abbia suonato “My Funny Valentine”? Migliaia! E io pure. E’ il mio classico bis, per intenderci. Eppure ogni volta che la suono, so che sarà una versione ed una interpretazione diversa dalla precedente; ed ogni volta che la suono, mi emoziono. Questo perché è un brano che conosco talmente bene che posso permettermi di interpretarlo con libertà assoluta, non devo cercare di stare “nella struttura” – perché io, “nella struttura”, ci sto anche se non lo volessi, ci sto sempre e comunque, è diventato naturale, è diventato inconscio.

Il jazz come “Black American Music”? Sai qual è la verità? Di tutti questi discorsi non me ne frega un cazzo. Non mi interessa se un musicista è bianco, nero, verde, giallo. A parte questo, chiamare il jazz “Black American Music” è una palla, un falso storico

Senti, fino a che punto il jazz è una musica americana? Anzi: fino a che punto è una musica americana nera?

Tanto per iniziare, non penso che sia una musica nera. Io sono davvero, davvero, davvero contrario a questa corrente di pensiero che vuole rinominare il jazz in “Black American Music”, come vogliono i Nicholas Payton oggi. E’ un falso storico. E’ una bugia. In primo luogo il jazz, ma direi tutta la musica popolare del ‘900, nasce a New Orleans alla fine del diciannovesimo secolo. Nasce in una situazione davvero unica: a New Orleans in quel momento c’erano passati francesi, spagnoli, creoli, inglesi, di tutto. In più era il sud degli Stati Uniti, dove c’era ancora lo schiavismo: ma lo schiavismo del sud degli Stati Uniti era diverso da quello presente nei paesi a lingua spagnola o portoghese. In questi ultimi agli schiavi era permesso parlare la loro lingua originale, di suonare la loro musica, di adorare le loro divinità (…non è un caso che a Cuba o in Brasile oggi come oggi ci siano ancora ritmi originali del Congo, risalenti a più di quattrocento anni fa e salvati così dall’oblio). Dove però c’erano gli inglesi, le cose erano diverse: agli schiavi era vietato tutto, era vietato parlare la loro lingua o cantare le loro canzoni. Il risultato? Qualcosa di africano gli è rimasto, non poteva non rimanere, certo, ed è soprattutto il modo di portare il tempo, molto diverso da quello europeo, più sincopato. Noi europei siamo schematici, uno-due-tre-quattro; da loro è diverso, è come se ci fosse un “notina” prima, è come una palla da basket che rimbalza. Questo lascito della cultura musicale africana, che è assolutamente fondamentale, a New Orleans si è però mescolato anche con la musica sacra inglese, con la musica francese, con la musica per bande del Meridione italiano, con l’opera lirica (Louis Armstrong, non a caso, era un grande cultore dell’opera lirica). Ecco, tutto questo si è messo insieme ed è diventato jazz. Ma è diventato poi anche rock, funk, soul. Perché nasce tutto da lì. Però sia chiaro: le radici non sono solamente nere. Sicuramente quello africano è un elemento essenziale; ma quello europeo – vasto e sfaccettato – è per certi versi altrettanto essenziale. E facciamo che guardiamo alla storia del jazz, se proprio vogliamo… Ovvio: so benissimo che moltissimi dei grandi caposcuola sono neri: Armstrong, Lester Young, Bud Powell, Monk, Charlie Parker, Billie Holiday. E l’elenco potrebbe continuare. Ci mancherebbe. Ma ci sono anche dei bianchi che sono stati fondamentali nella storia di questo genere musicale. Penso ad esempio a Bix Beiderbecke, che è stato un genio incredibile. Un genio che ha influenzato tantissimo Frankie Trumbauer, che è nient’altri che il musicista che ha inventato il fraseggio del sax nel jazz… e questo non lo dico io ma lo dice Lester Young, Lester Young capisci?, che in più di una intervista ha affermato di considerare Trumbauer come il vero padre dei sassofonisti moderni. Come la mettiamo, allora? Quindi ecco: tutta una serie di geni del sassofono neri discendono, musicalmente, da un tedesco. Il quale a sua volta è stato influenzato da un altro tedesco, Beiderbecke. Pensa un po’. Sai qual è la verità? Di tutti questi discorsi non me ne frega un cazzo. Non mi interessa se un musicista è bianco, nero, verde, giallo. La menano tanto col fatto che i bianchi avrebbero “rubato” una musica… ma non è vero. E una palla. Un falso storico. BAM? Black American Music? Per me BAM è la Biblioteca degli Alberi a Milano, nient’altro. Nessuno vuole togliere riconoscimenti agli artisti afroamericani, manco per sogno; ma se ad esempio guardiamo alla chitarra, beh, la chitarra nel jazz l’ha inventata Eddie Lang, che all’anagrafe faceva Salvatore Massaro. O ancora: chi era uno dei più grandi pianisti be bop? George Wallington. Che all’anagrafe faceva Giacinto Figlia ed era di Palermo. Stan Getz, un altro genio ed innovatore? Era ebreo. Ma guarda, il nocciolo del discorso in realtà è: ma chi se ne frega. Chi. Se. Ne. Frega. Quello che conta è la musica. Non importa se nera, bianca, italiana, ebrea. Importa la musica. Importa che sia buona.

Hai mai avuto l’impressione che il jazz sia stato sequestrato da un certo tipo di critica e un certo tipo di pubblico un po’ snob? Mi ricorderò sempre la mia sorpresa, andando al Festival di Saalfelden, nel trovare un pubblico di ventenni, il pubblico che potresti trovare anche ad un evento techno…

Per certi versi è così. Poi chiaro, bisogna valutare caso per caso. Ma tendenzialmente è vero.

Poi che ne so, anche una situazione come il North Sea olandese è molto pop…

Ah no, ma quello è un supermercato! Non un festival! Non nominiamolo nemmeno, ti prego. Ci ho suonato parecchie volte e devo dire che ogni volta ci vado molto, molto, molto malvolentieri. Ci si suona male, non ti permettono nemmeno di fare il soundcheck, quando suoni tu ci sono altri cinque concerti in contemporanea… Non ha nulla a che vedere con la musica. Ma venendo al punto, invece: la questione è che negli anni ’70 si è creata una saldatura tra un certo tipo di cultura di sinistra e un certo tipo di jazz, da noi. E per “certo tipo di jazz”, intendo essenzialmente il free. Insomma, anche l’indirizzo di cui Saalfelden è un po’ figlio. E’ rimasta questa immagine del free jazz come “musica della rivoluzione”, un qualcosa molto “di sinistra”, e quindi specularmente il jazz più ortodosso è considerato “di destra”, roba da “conservatori”. Negli anni ’70 questo modo di vedere le cose era diffusissimo. Beh: una cazzata sesquipedale. Mi ricordo, ad Umbria Jazz, quando c’era questo gruppo di coglioni – era un gruppuscolo che si faceva chiamare Senza Tregua – che faceva girare un volantino in cui si diceva “Compagni, non permettete a Count Basie di esibirsi, è una spia della CIA” e sì, sono pure riusciti a non farlo suonare. Non gli hanno permesso di salire sul palco.

Non so, prendi “Bella ciao”… “Bella ciao” che io non sopporto più, negli anni ’80 era già una persecuzione assieme agli Inti Illimani e ai bonghetti: speravo finisse lì, degli Inti Illimani un po’ ci siamo liberati, dei bonghetti non tanto, ma “Bella ciao” è ancora qui

Vabbé, poi ci furono anche le contestazioni da Archie Shepp, “colpevole” di non aver suonato free deludendo un sacco di aspettative…

O Sarah Vaughan. Parliamo di quello che successe a Sarah Vaughan. Uno di questi contestatori del cazzo qua era riuscito a salire sul palco e si era messo a sventolare l’uccello davanti a lei in segno di scherno… nemmeno un grande uccello, tra l’altro. E Chet Baker, invece? Chet è riuscito a suonare solo perché ad un certo punto era arrivato a dargli man forte Elvin Jones, mettendogli un braccio attorno alle spalle e spiegando ai contestatori “No ragazzi, dai, guardate che lui non è uno sfruttatore, non sta rubando la cultura dei neri, è un amico, è uno di noi”: e allora, cara grazia, gli hanno concesso di esibirsi. Ecco: tutta questa faccenda incredibilmente idiota un po’ è rimasta, a livello di pregiudizi. La musica, come dico sempre, è “innocente”. Non è ideologica, mai. E’ neutra di per sé. Poi uno gli dà tutto il colore che vuole. Non so, prendi “Bella ciao”… “Bella ciao” che io poi non sopporto più, negli anni ’80 era già una persecuzione assieme agli Inti Illimani e ai bonghetti: speravo finisse lì, degli Inti Illimani un po’ ci siamo liberati, dei bonghetti mica tanto, ma “Bella ciao” è ancora qui. Che poi, te la spacciano per canzone partigiana, ma non lo è: la vera canzone partigiana è “Fischia il vento”. Però ecco, “Bella ciao” di per sé è musicalmente neutra: perché tu potresti anche cambiare le parole e (inizia a canticchiare, NdI) “Evviva il Duce / che ci conduce…” ed ecco che diventa subito una perfetta canzone fascista. Capisci? La musica di per sé è neutra! Averla voluta ideologizzare è stato bruttissimo. Ed è stato anche molto dannoso, perché per un bel po’ di tempo ha concesso a musicisti ignobili, assolutamente incapaci di suonare, di avere un attimo di notorietà solo perché salivano sul palcoscenico con un fazzoletto rosso al collo. Questa cosa ha fatto talmente danni che, tra le altre cose, ha pure allontanato i giovani delle successive generazioni dal jazz, dal jazz in generale.

Viene infatti percepita ancora come una musica “per vecchi”, “per adulti”; e secondo me è paradossale, perché la trovo una delle musiche più “giovani” di tutte, vista la sua capacità di rinnovarsi e rigenerarsi continuamente.

Si rigenera, sì; ma fino ad un certo punto. Il jazz ha avuto questo periodo assolutamente incredibile tra gli anni ’20 e gli anni ’60. Pensa infatti al percorso che è stato fatto partendo da New Orleans al be bop, al cool jazz fino a finire con Ornette Coleman e Cecil Taylor: un traiettoria davvero incredibile. Da lì però si è un po’ esaurito, a livello di grandi cambiamenti di linguaggio. L’ultimo grande cambiamento, l’ultima grande rivoluzione stilistica è appunto quella di Ornette, forse di Cecil. Da lì in poi, anche nelle sue forme più moderne e contemporanee, ha sempre riciclato qualcosa che già era stato formalizzato prima. Non lo so: tanto per parlare di uno di quelli “nuovi”, non mi pare che uno Steve Lehman rappresenti davvero qualcosa di così “nuovo”. Il periodo che va da Louis Armstrong a Sonny Rollins, John Coltrane, Miles Davis, quel periodo lì, è stato come quello che da noi, nel Medio Evo, è stato il Rinascimento: un momento magico, qualcosa che nel giro di pochissimi anni ha prodotto un’infinità di capolavori immortali e di geni, che hanno cambiato le regole del gioco. Un momento in cui c’erano musicisti che stavano letteralmente “inventando” la musica che stavano suonando. Ti rendi conto? Questi qua stavano suonando una musica che nessuno aveva suonato mai prima. Pazzesco. E non solo: questo significa anche che c’era un pubblico che stava ascoltando musica che non aveva ascoltato mai prima. E fra queste due cose c’era una sinergia pazzesca. Facendo le debite proporzioni – molto, molto in piccolo, naturalmente – con Giovanni e Matthew sento di fare esattamente questo: suono qualcosa che non ho mai suonato prima. E lo faccio davanti ad un pubblico che, credo, non ha mai sentito qualcosa del genere prima. Ma lì mi devi dire tu, se è vero… Lo conosci meglio tu, quel pubblico e quel giro lì.

Guarda, per certi versi l’elettronica più sperimentale si muove su ambiti estetici e sonori simili, ma di solito non c’è un fattore “umano” come quello rappresentato da te e Giovanni. E’ un ibrido strano.

Bene.

Però avrei una domanda da farti: nel “giro” mio, quello diciamo del clubbing di un certo tipo, se parli di jazz c’è una autentica venerazione per il Miles “elettrico”, quello di “Bitches Brew” per intederci, o per l’Herbie Hancock del periodo Headhunters: come giudichi questa fase storica? Ha fatto più male o più bene?

Ma no, ma no, ha fatto bene, ci mancherebbe… Però boh: è andata un po’ ad esaurirsi in se stessa. Recentemente ho rivisto in televisione il concerto di Miles all’Isola di Wight con la band “elettrica” e beh, era una cosa pazzesca. Ma è Miles. Io lui lo amo senza riserva. Dalle prime cose che ha fatto con Charlie Parker, ancora dicianovenne, alle ultimissime cose fatte con gruppi di merda: tutto. Lui è un grande perfino quando fa uno striminzito solo suonando con Zucchero. Magari fa una nota sola, ma è una nota che viene talmente “da dentro” che è comunque un capolavoro. Armstrong, uguale. Armstrong pure quando suona le canzonette stupide, tipo “Hello Dolly”, le fa diventare qualcosa di grandioso: dalla sua tromba esce l’anima. Come per Miles. E come per Chet Baker, anche: anche quando era messo male, malissimo, una singola nota dalla tromba di Chet valeva più dell’opera omnia di un sacco di trombettisti di fama. Miles, nel suo quintetto storico con Coltrane, fa una versione di “Round Midnight” in cui ad un certo punto suona solo una piccola parte dell’intro iniziale, toglie tipo otto note su dieci, per poi restare fermo sospeso su un si bemolle: e ogni volta che ascolto questo pezzo penso che quasi tutta la storia della musica, dall’anno mille ad oggi, è servita affinché semplicemente arrivasse un signore a fare una singola nota. A stare fermo su un si bemolle. Perché in quella nota, c’è tutto. C’è tutta la storia della musica. E’ talmente carica di feeling, di senso, di qualsiasi cosa. Non è neppure più la nota di uno strumento. Un altro che mi ha dato queste sensazioni è stato Wayne Shorter, sì. Nel disco che ha fatto con Joni Mitchell, “Both Sides Now”, il disco con gli arrangiamenti di Vince Mendoza (e in cui, oltre a Herbie Hancock e altri grandi c’è anche un trombettista che mi piace molto, Mark Isham), tira fuori un paio di soli di cui uno in particolare è pazzesco. Pazzesco. Non è nemmeno più un musicista che suona un sassofono: no, è un uomo che si confessa, sembra proprio qualcuno che parla a cuore aperto, che apre la sua anima. Quel disco lì, che comunque è ottimo (anche se io non sono un grande fan della Mitchell), arrangiato bene, Hancock in forma, vale già solo per quell’assolo lì. Non è l’assolo di un musicista: è l’assolo di un uomo. Shorter ha, come Miles, questo senso “drammaturgico” dell’assolo: non è mai questione di esibire la tecnica, di fare scale velocissime e pieno di note. No. Per lui, e per musicisti come lui, l’assolo è un racconto. Pensa a Miles, pensa a quando fa standard come “My Funny Valentine” o “Stella By Starlight”, ma pensa anche a quanto fatto per “Ascenseur Pour L’Echafaud”: i suoi non sono assoli, sono piece teatrali.

In effetti Shorter, come Miles, è un altro che suona “per sottrazione”. Ha quell’approccio lì.

Temo che oggi non stia più suonando. Ma l’ultima volta che l’ho visto – e aveva già 85 anni – in quartetto faceva ancora forse la musica più moderna ed interessante che c’è in giro. E’ incredibile. Ma tornando alla tua domanda, agli anni ’70, alla svolta elettrica del jazz: è stato un bel momento, sì, certo. Ma il momento davvero meraviglioso, davvero decisivo, per me è un altro. E’ quello segnato dall’avvento di Ornette Coleman e Don Cherry. Lì sì è stato un periodo davvero pazzesco, rivoluzionario. Non c’era niente di riciclato. Era tutto nuovo. Inedito. Si dava vita a qualcosa di mai pensato o suonato prima. Negli anni ’70 “elettrici” c’era una teorica rivoluzione del suono, suonare sul pedale, eccetera; ma con Ornette la rivoluzione è stata reale ed integrale, e non è nemmeno paragonabile a quanto avvenuto dopo. Perché vedi, quella di Ornette e dei suoi compagni d’avventura non era nemmeno improvvisazione totale: loro infatti partivano suonando un tema e poi, ispirati da quel tema, si inventano collettivamente un nuovo giro armonico, creato in tempo reale mentre stavano suonando. Capisci? Farlo è difficilissimo. Tant’è che tutti quelli che sono arrivati dopo di lui hanno fatto fatica a seguire questa lezione, hanno preferito buttarsi sull’improvvisazione radicale, i vari Albert Ayler, quanto fatto da Cecil Taylor… ma Ornette è stato oltre. I suoi cosiddetti “harmolodics”. Qualcosa di unico, che può essere seguito ed interpretato solo da organici che hanno un’empatia assurda, pazzesca, qualcosa che arriva a sfiorare la telepatia. Nessuno oggi può riprendere davvero quell’eredità: perché quei signori lì stavano suonando qualcosa che prima non c’era. Lo stavano proprio inventando loro, e lo facevano in tempo reale. Da lì in poi tutto quello che è arrivato dopo, e sia chiaro sono arrivati anche grandissimi talenti e grandissimi dischi, non è stato altro che un riciclare spunti, idee e stili che erano già stati codificati prima.

Stando ad Ornette, ma stando anche all’improvvisazione che contrassegna il tuo progetto con Giovanni e Matthew: il rischio è comunque quello di “perdersi”. E’ un attimo scollarsi, perdere intensità e sconfinare dalla musica alla confusione.

Verissimo. E proprio per questo ti dicevo che il mio progetto con Matthew e Giovanni deve restare episodico, estemporaneo. Se diventasse routine, sarebbe finita. Diventeremmo inascoltabili. Quando io ho iniziato a fare improvvisazione radicale, con Steve Lacy, per me è stato scoprire davvero un mondo nuovo. Prima, quando avevo venti, ventun’anni, suonavo con Gato Barbieri il repertorio di Miles e Coltrane: è con l’arrivo di Steve che mi si è aperto un nuovo mondo. Ma ad un certo punto pure quello ha iniziato a diventare routine, e quando una cosa diventa routine, iniziano ad esserci le ripetizioni, i luoghi comuni… Non ci ho messo tanto a capire che cadere nella routine quando stai suonando improvvisazione, beh, è peggio che cadere nella routine quando stai suonando “normale”: perché almeno quando suoni be bep o simili ci sono comunque dei canoni prestabiliti e riconoscibili, dei canoni belli, se invece suoni improvvisazione non c’è nulla. Perché non ci sono frasi, non ci sono bei temi, non c’è la bravura tecnica, non c’è il gusto dello swing, nulla. Suonandola per routine, l’improvvisazione, restano solo le brutture. Resta solo il casino, la confusione. Ecco perché quindi non potrei suonare solo con Giovanni e Matthew, ma devo comunque ritornare ai ritmi, agli accordi, ai temi con le altre cose che faccio: è proprio questo che mi permette, alla mia età, di lanciarmi in un progetto così avventuroso come questo trio con loro due.

“Se uno è bravo a suonare jazz, figuriamoci quanto poco ci mette a fare bene il pop…”: ah sì? Ma manco per il cazzo

Domanda finale, visto che prima citavi Joni Mitchell: qual è il tuo interprete pop preferito?

Va a periodi. In questo momento… mmmmh… forse nessuno. Ma l’anno scorso ho ascoltato moltissimo Freddie Mercury, veramente tanto tanto. A me, dei Queen, in origine non fregava nulla. Poi però ho visto il film, che mi ha rapito. Da lì mi sono recuperato i loro dischi, e devo dire che mi hanno conquistato. Erano fantastici. Dei musicisti pazzeschi. Ecco, devo dire che non tanto i musicisti jazz quanto proprio il pubblico del jazz pensa che quelli del rock e del pop, come strumentisti, siano delle chiaviche: falso, assolutamente falso! Ci sono dei musicisti rock che fanno letteralmente paura. I Queen, appunto; o senti come suonava Stewart Copeland nei Police; o Elton John. Tutti musicisti semplicemente incredibili. Ad ogni modo, l’anno scorso i Queen li ho ascoltati veramente parecchio e veramente con piacere, soprattutto nei miei viaggi in macchina: Freddie Mercury soprattutto era un compositore incredibile, i suoi brani hanno una marcia in più rispetto a quelli di May e di Taylor. Poi un’altra interprete che amo è Carole King. O i Beatles: oh, Paul McCartney è uno dei più grandi compositori del Novecento. Come pure Michael Jackson, a cui come sai ho anche dedicato un disco.

Lo preferivi a Prince, quindi?

Mi piacevano tutt’e due, ma mi sentivo più vicino a Jackson. Prince l’ho visto a Milano, al Palatrussardi: una roba esagerata, il concerto iniziava con l’ingresso di una Cadillac rosa e del fumo che si innalzava verso il cielo, da lì poi spuntava fuori lui e partiva tutto. Oh, diciamolo chiaramente: lui e tutta la sua band erano musicisti con quattro coglioni! Un senso dello spettacolo pazzesco, oltre alla perizia tecnica… Ecco, a proposito: un’altra che mi piace moltissimo è Lady Gaga. Perché è un personaggio assolutamente geniale, ed è al tempo stesso una cantante splendida. Nei dischi di Tony Bennett coi duetti, quelli dove c’è anche Amy Winehouse per dire, il suo è il brano più bello. Comunque, tornando al qui e ora, in questo periodo ho ripreso ad ascoltare molto jazz, quasi esclusivamente jazz. Sto ascoltando tanto Dizzy Gillespie. Poi regolarmente arrivano anche i momenti in cui ascolto tantissima musica classica, a partire da Ravel. Va tutto a momenti. E c’è stato, naturalmente, anche il periodo Beatles. Beatles che ho scoperto con trent’anni di ritardo. Sai: quando ero giovane, ero un talebano del jazz. Tutto quello che non era jazz mi faceva cagare.

Ah, ci sei passato anche tu!

Certo. Il resto? Tutto quello che non era jazz? Come se non ci fosse! Solo più tardi, quando sono maturato, quando sono cresciuto, ho iniziato a rendermi conto di quanto fosse limitante una visione del genere. Ho avuto la grande fortuna di avere una moglie, la mia seconda moglie, molto più giovane di me. Prendi i Beatles: per me erano una cosa bella, sì, va bene, bravi, di cui però non me ne fregava niente. Niente. E’ stata lei ad insistere affinché li ascoltassi davvero: e solo lì mi sono resto conto di quanto ero stato stupido e di cosa mi stavo perdendo. In particolar modo gli ultimi lavori, tipo il “White Album”, sono qualcosa di assurdo, qualcosa di attualissimo ancora oggi. Ma ti dirò, anche gli ultimi di Jackson, tanto bistrattati, in realtà hanno elementi di enorme interesse dietro. Che ne so, mi ricordo un brano dove ad un certo punto entrava un coro di musica contemporanea: ci credo che poi la gente certi suoi dischi non li ha capiti… Ma anche i Queen. Prendi “Bohemian Rhapsody”: sono tuttora incredulo che un brano del genere abbia avuto successo.

Ha tutto quello che non dovrebbe avere un brano di successo: è lungo, è complesso, è fuori moda…

Eppure…

…ha fatto la storia.

Incredibile, vero? Guarda: se il grosso del pubblico è in grado di ascoltare ed apprezzare una cosa tipo di “Bohemian Rhapsody” vuole dire che c’è un senso ad avere speranza, nell’umanità.

Ma tu hai il rimpianto di non aver mai sfornato una hit in grado di diventare un po’ mainstream?

Avrei il rimpianto se c’avessi provato. Ma io, il mainstream, non l’ho mai frequentato. Non c’ho mai provato seriamente. C’avessi provato, boh, magari la hit mi sarebbe venuta fuori… ma magari anche no, eh. Pendi Gato Barbieri: il suo grande errore è stato che quando ha iniziato ad avere successo, nei primi anni ’70 coi “Chapter One” e “Chapter Two”, istigato anche da sua moglie ha iniziato a pensare di poter diventare un nuovo Carlos Santana (che infatti aveva conosciuto da vicino in quel periodo). “Se uno è bravo a suonare jazz, figuriamoci quanto poco ci mette a fare bene il pop…”: ma manco per il cazzo. Lui si è messo a fare pop, ed è stato il suo suicidio artistico: ha perso il pubblico del jazz, ma non è riuscito a conquistare realmente quello del pop. Per tutto il resto della sua esistenza da artista, ha galleggiato. Sarebbe bello che chi fosse in grado di scrivere dei bei temi jazz ci metterebbe poi poco a scrivere una canzone pop meravigliosa; sarebbe bello, ma non è per niente così…