Beh, vediamo se stavolta si smuove qualcosa, nel mondo dell’informazione attorno alla musica. Vediamo.

Potrebbe succedere, eh: perché in Italia ormai ci si indigna davvero solo se parte una chiamata alle armi dalle Iene e da Striscia, oppure dall’Instagram di Selvaggia Lucarelli (…poi c’è Dagospia, ma alla fine della fiera fa giusto portineria). Vedi mai che.

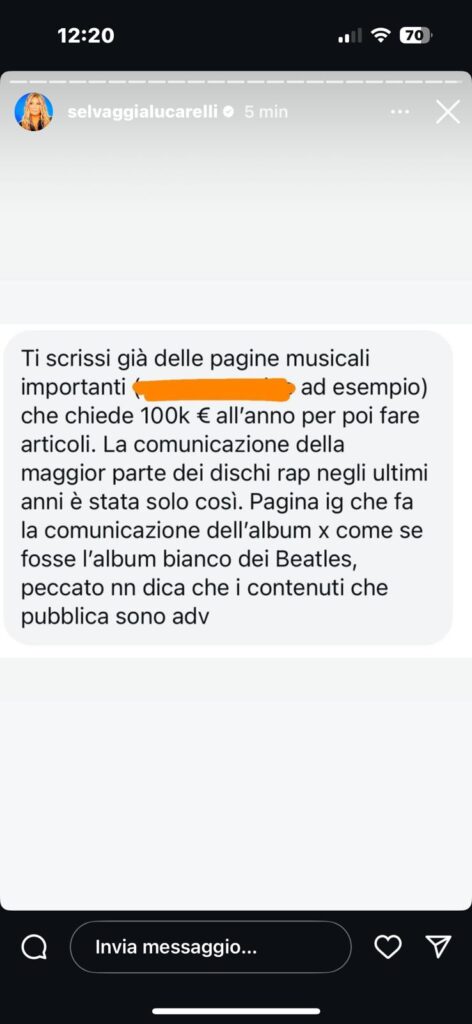

…ad ogni modo: sul profilo Instagram della Lucarelli, che si è lanciato in queste ore in una sacrosanta battaglia contro il giornalismo prezzolato, oltre a varie accuse a magazine di food e lifestyle è apparsa anche questa story, un messaggio privato da lei ricevuto e subito ricondiviso:

Bene.

C’è chi cadrà dal pero.

C’è invece chi, un po’ più addentro alle cose ed addetto ai lavori, dirà “Ma si sapeva da mo’, sai che scoperta…”.

C’è infine chi si indignerà, ma si fisserà più sul termine “rap” prendendo questa rivelazione come la dimostrazione aritmetica e giurisprudenziale che il rap e la trap siano musiche di merda che hanno popolarità solo ed unicamente per un diabolico complotto economico e/o per l’idiozia della gente (le visioni sempre più boomer ed ottuse, la pagina Facebook di Rolling Stone di solito è l’agorà prediletto di questa tribù).

Ci sarà questo, ci sarà altro, ci saranno varie prese di posizione e di indignazione. Ma abbiamo un brutto sospetto: nessuno capirà, e chissà se lo capirà la stessa Lucarelli, che tutta questa situazione marcia e prezzolata attorno all’informazione parla di un fallimento che riguarda non solo le testate che si (s)vendono ma anche noi, noi lettori, noi consumatori.

I primi responsabili siamo noi. Sissignori.

Sì. Anche tu che stai leggendo.

Sappiamo che non è simpatico e non è popolare dirlo, ma tant’è.

Ora. È chiaro che questa commistione fra investimento pubblicitario e contenuto è una dinamica per nulla simpatica, per nulla virtuosa. È chiaro che non è bello che un giornalista non possa parlare “male” di un disco perché ehi, la casa discografica X o il management Y ha investito tot mila euro nella testata per cui scrivi, non puoi parlare davvero male di questo o di quello – e questo effettivamente succede, come no.

È chiaro che è insano che i contenuti dei giornali cartacei ed on line, e mica solo quelli musicali!, siano pesantemente influenzati non tanto dalle scelte di una redazione indipendente quanto dagli accordi stretti con gli uffici marketing delle aziende. È insano, ma accade, accade ovunque: accade anche nelle cose più “innocue”, già. Perché ad esempio quando sulle pagine di un quotidiano sportivo vedete l’intervista ad un calciatore famosissimo o un reportage di base logisticamente un minimo costoso, sappiate che tutto questo si è realizzato prima di tutto perché qualche scarpa o qualche marca d’abbigliamento o di beverage ha deciso che tutto questo, sì, poteva e doveva essere realizzato, pagando quindi affinché esso venisse realizzato. Quando vedevate e vedete Messi o Ronaldo intervistati da qualche parte, ma anche atleti di minor livello, mica solo le superstar, sappiate che erano e sono sempre interviste nate&permesse da un brand, altrimenti col piffero che finivano in pagina o nel feed.

Ma mica solo sport, mica solo calcio. Lo stesso vale ad esempio per le interviste agli attori ed ai personaggi dello spettacolo nei giornali di costume, spettacolo, informazione (devono avere un film in uscita e/o delle partnership con marchi: l’ufficio stampa di un film o di un brand è ciò che rende le cose possibili, mica la redazione del giornale, mica la semplice volontà di uno o più giornalisti).

Ma potremmo continuare con la casistica, e potremmo farlo anche senza chiamare in causa il lavoro di intermediazione degli uffici stampa e dei centri media: giustissimo per dire proprio quanto riportato nelle stories delle Lucarelli coi sedicenti “migliori imprenditori under 30” o “ristoranti d’eccellenza” che sono tali non solo e non tanto perché lo meritano, ma perché sganciano denaro sonante. Ciao Forbes.

…ma meno male che (forse) scoppia questo bubbone, grazie alla Lucarelli. Meno male.

E non vale dire “Eh, ma queste cose si sapevano già”: magari queste cose si sapevano già – ad esempio, chi vi sta scrivendo le sapeva e le sa, ve lo dico sereno – ma non per questo sono meno sbagliate e meno deplorevoli. Giusto denunciarle. Se emergono, e se vengono corrette, è un bene per tutti. E non vale fare come Craxi a Tangentopoli durante il famoso discorso in Parlamento, “Tutti colpevoli – nessuno colpevole”.

Ma al solito il rischio è quello di fare le cose a metà, con questi attacchi instagrammatici e “socialisti” (nel senso di social media, Fourier nun te incazza’). Chiami all’indignazione istantanea, cerchi la forca mediatica (che giova come reputazione a chi la invoca, e come sfogo bilioso a chi la pratica), ma in tutto questo se ti fermi solamente alla denuncia ed allo sputtanamento più o meno pubblico, beh, significa che non affronti la questione al cento per cento.

Stai sulla superficie.

Stai astutamente e comodamente sulla superficie. Ma non cerchi di capire la radice del problema.

E la radice, signore e signori miei, è molto semplice. Riassumibile col caro vecchio detto, spesso citato ma forse mai realmente introiettato: “Se non paghi per qualcosa, allora il prodotto sei tu”.

Ci spieghiamo.

Se pensi di poter leggere gratis di musica, lifestyle, cultura, economia, attualità, come pensi che chi lavora – anzi, ecco il caps: LAVORA – per portarti le informazioni possa mantenersi? Se il lavoro di informazione non viene remunerato dall’utente finale, come si estrae allora del valore, come si trovano quindi le risorse per pagare un lavoro professionale e fatto a modo, full time o part time che sia? Premesso che in Italia i contributi pubblici all’informazione sono pochi e gestiti in modo atroce (dagli sprechi della Rai, dove il grosso del lavoro lo fanno gli esterni mica gli assunti, ai discutibilissimi contributi all’editoria), alla fine siamo tutti convinti che l’ecosistema dell’informazione stia in piedi grazie a, boh?, lo Spirito Santo. Anzi, qualcuno è addirittura infastidito quando vede troppe pubblicità su un sito: che carino, che dolce.

In realtà la pubblicità è oggi (quasi) l’unico modo per una unit editoriale, grande o piccola che sia, di sopravvivere. A meno che la suddetta unit non sia portata avanti come hobby, nel tempo libero, e va benissimo eh, solo che in questi casi la qualità del lavoro sarà – per definizione – amatoriale e non professionale, con tutte conseguenze del caso. Se vuoi fare un salto di qualità, quando fai informazione, devi trovare il modo di estrarne del valore economico: punto. Tertium non datur. Oppure sei ricco di famiglia: ma in tal caso goditi i soldi, santiddio, non immischiarti con l’informazione… ci sono modi migliori e più divertenti per sputtanarsi gli averi dei parenti…

I privati, tutto questo, lo sanno. Oh se lo sanno. E ci marciano sopra. Con la banda.

Ormai da parte di brand, etichette, inserzionisti è tutto un “Pago, pretendo”. L’autonomia dell’informazione è vista o come un’offesa irriguardosa, o come una burla, o come un simpatico e fallimentare retaggio vintage di tempi passati: scegliete voi quella che preferite.

…ma ehi: scegliete bene. Provate per una volta a scegliere bene.

Perché ad oggi, cari lettori, care lettrici, non state scegliendo granché bene. Se oggi ci sono unit editoriali che chiedono ai privati cifre anche grosse e le ottengono, è perché un seguito ancora ce l’hanno. E il seguito, ecco, siete voi.

Stando all’esempio dello screenshot “musicale” della Lucarelli: se il sito o pagina Instagram X o Y chiedono un sacco di soldi e li ottengono pure, è perché fanno i numeri – li fanno veramente. Voi, voialtri lettori, quelle pagine le seguite veramente. E non vi dà fastidio che il 99% degli articoli sia all’acqua di rose, che la critica sia diventata quasi assente, che i contenuti siano abbastanza palesemente “teleguidati” o almeno controllati&vistati dall’artista, dall’etichetta, dal management o dal marchio di turno. No, non vi dà fastidio per nulla: certi siti o certe pagine Instagram le seguite avidamente (…anche perché spesso sono fatte molto bene, e un lavoro giornalistico lo fanno: raccolgono molto alacremente e con molta tempestività varie informazioni, e pazienza se una robusta percentuale di queste non sono frutto di indagine giornalistica ma sono “soffiate” di uffici stampa e/o di management compiacenti).

Esattamente come fate piovere decine, centinaia di migliaia di like sul post di una persona famosa solo perché ha postato una foto, ha scritto una banalità.

La banalità è comoda. La celebrità è affascinante. La semplicità è rassicurante. Siamo drogati da tutto questo. Siamo ancora ad un uso molto basico ed infantile dei social network, e il fatto di poter fare gli hater nei commenti è solo il metadone che ci danno – e ci diamo – per tenerci buoni.

Volete sapere cosa succede a chi si ribella completamente a questo sistema? Perde subito gran parte degli introiti (anche il 100%, perché sono sempre meno i marchi o le realtà che accettano di investire senza avere la garanzia di un controllo totale o almeno parziale sui contenuti); perdendo gli introiti, perde anche forza lavoro, sia per qualità, sia per quantità (la gente, appunto, deve campare). Inizia ad avvitarsi su se stesso.

Però uno può dire “Sì, ok, ma iniziando a diventare una testata libera, senza padroni, senza filtri, allora guadagna un sacco di lettori”.

Eh.

Sapete la verità?

Non è vero.

Non è per nulla vero.

Ciò che è vero, oggi, è che sapersi destreggiare con l’algoritmo e con le sponsorizzate e col linguaggio veloce e superficiale è molto più importante che offrire dei contenuti di qualità. E dei contenuti veloci e semplici sono molto meglio di contenuti ragionati ed approfonditi. La qualità, se c’è, è un plus: in qualche caso apprezzato, in qualche caso una zavorra. Ma in ogni caso non è mai il core della questione e delle performance numeriche. Così stanno le cose, oggi. E le cose stanno così, perché questi sono i comportamenti dei lettori, mediamente parlando. Mica per altro.

…che poi, anche se guadagni un sacco di lettori – facciamo finta che questo avvenga davvero – quasi sicuramente non saranno lettori paganti: e allora ad un certo punto dovrai trovare delle risorse per quello che fai da accordi commerciali, perché per fare le cose bene devi dedicarci del tempo, e se ci dedichi del tempo questo tempo deve essere remunerato. E siamo punto ed a capo, no?

Ora. Non è che le pubblicità sia il male. Non è che se vedete un marchio citato in un articolo o in un’intervista automaticamente quell’articolo o quella intervista sono merda prezzolata. Il mondo è molto più complesso del manicheismo bianco vs. nero, i brand possono aiutare – e stanno aiutando – a fare dell’ottimo giornalismo, dando le risorse per fare del lavoro accurato ad un sacco di creator (e/o di giornalisti) in gamba. E i giornali musicali possono anche fare semplice informazione fatta molto bene, anche se non critica, anche se non “ostile”, veicolando frasi, notizie, visioni del mondo che sono interessanti da conoscere e da veicolare.

Non fate gli indignados. Non siate manichei.

…ma al tempo stesso, iniziate per favore ad essere pienamente consapevoli della situazione. Il giornalismo fa sempre più schifo ed è sempre meno affidabile, “critico” ed interessante in primis perché è stato abbandonato dai suoi lettori, che non pagano più per fruirne ma pretendono gli arrivi gratis. La posizione di debolezza del giornalismo, nata da questa dinamica, fa sì che oggi entità come etichette, management di artisti, marchi commerciali e quant’altro si sentano in diritto di mettere naso nei contenuti, stabilendo cosa è giusto e cosa è sbagliato, di cosa è il caso di scrivere e di cosa invece no, come vanno illustrati testualmente e visivamente i contenuti e come invece non si può fare.

Oggi chi fa informazione bene, e per bene intendo anche bene a livello numerico, perché se ti seguono in tanti allora lo stai facendo bene proprio per definizione, è a prescindere un eroe.

Già. Un eroe.

Perché ogni giorno deve litigare con gli uffici stampa per non limitarsi a ripubblicare un comunicato aziendale.

Perché ogni giorno deve capire come rendere sostenibile ed interessante il suo lavoro senza svendersi mani e piedi.

Perché ogni volta che parla di qualcuno di importante devi mediare con le bizze dell’importante in questione e di chi lo rappresenta, discutendo su ogni singola questione, altrimenti il contenuto salta.

Perché ogni volta che tratta un investimento pubblicitario di un marchio – che se ti dà i soldi non lo fa per simpatia, è perché crede tu possa essere un buon investimento – deve lottare immancabilmente a sangue per stabilire i confini tra ingerenza, controllo ed autonomia editoriale.

Non sono battaglie belle, per carità. Chi ha detto il contrario. Ma sono battaglie ineludibili e sono battaglie, ed è questo il punto, in cui gli operatori dell’informazione – giornalisti, editori, content creator – sono stati lasciati dannatamente soli dai lettori, dai fruitori. Lettori e fruitori sembrano proprio disinteressarsi di tutte queste dinamiche, limitandosi di tanto a lamentarsi che il giornalismo fa schifo e tutti i giornalisti sono venduti, ma premiando comunque numeri alla mano più chi fa giornalismo “comodo” di chi invece prova ad andare controcorrente, così come premiando – a parte qualche eccezione, vivaddio – più chi offre contenuti sui social scemi e disimpegnati che chi prova a raccontare mondi e modi un po’ più complessi. Una tendenza del genere c’è sempre stata, per carità. Ma oggi sta diventando pervasiva.

Fino a quando le cose stanno così dal punto di vista proprio sistemico, le gogne via Instagram serviranno a sollevare polveroni ed a punire occasionalmente questo o quello, facendo fare bella figura a chi lancia il dardo dell’indignazione e punendo chi si è spinto troppo in là con la voglia di guadagnare dal proprio lavoro; ok, benissimo, ma nel suo complesso i problemi resteranno tali e quali.

Fino a quando?

Continuate a leggere tranquilli interviste e recensioni, eh. Anzi: se ne trovate di belle, supportatele (con un like, con un follow, con quello che vi pare giusto). Ce ne sono. Il giornalismo di qualità, anche in musica, non è mica morto. Basta cercarlo. Esiste ancora; in forma episodica, in forma residuale, ma esiste. Qualche soldo lo intercetta ancora. Qualcuno ci campa. Qualcuno ne fa una professione, e la svolge a modo, per quanto possibile.

E ricordatevi anche: per primo chi prende soldi dai brand, nell’ecosistema informativo, preferirebbe essere libero di scrivere quello che vuole, di giudicare secondo coscienza e non secondo minaccia de “Ti tolgo l’investimento”. Solo che non ha scelta, oggi. Sono passati i tempi in cui potevi scegliere se essere prezzolato e corrotto, per vivere più facile e più comodo, o essere più integerrimo. La verità? Oggi, se scegli di essere integerrimo, non gliene frega più niente a nessuno, se non per quei 30 secondi di span di attenzione dell’indignazione. E se scegli di essere integerrimo, sei come quello che si chiude in una caverna o si rifugia in un bosco per non piegarsi ai compromessi ed alle brutture della modernità: bravo, per carità, applausi, ma non farai un’oncia di bene a nessuno, se non (forse) a te stesso.

Il cambiamento, nel giornalismo, parte dal basso. Ovvero: da chi ne fruisce. E chi ne fruisce, oggi, sta premiando troppo a cuor leggero la superficialità, la facilità, pensando che queste sue scelte di comportamento in fondo non abbiano troppe conseguenze.

Invece, le hanno.

Le responsabilità di un giornalismo “sano” se le dividono a metà giornalisti e lettori, in un’epoca interconnessa e social come la nostra. Non siamo più nell’800. Le stories della Lucarelli, che per carità va benissimo che ci siano, dovrebbero farci venire in mente questo, prima di tutto il resto.

Sennò non serve a granché.

PS. Su Soundwall da tempo non chiediamo soldi a nessuno. Male: perché se ci mettessimo a farlo, e speriamo di riprendere a farlo, arriverebbero più notizie, più recensioni, più interviste, la scena verrebbe coperta meglio, più artisti di talento avrebbero l’opportunità di essere esposti all’attenzione del pubblico. Ne guadagneremmo insomma non solo noi, non tutte le persone che mettono tempo, talento ed impegno a scrivere su queste pagine, ma anche voi lettori tutti.

Però chiedere soldi da brand, etichette, artisti, festival è un lavoro delicato – per i motivi che abbiamo cercato di spiegarvi – e per farlo bisogna essere ben strutturati, professionali, consapevoli: di modo da garantire sempre un contenuto degno, di modo da non ritrovarsi incastrati in accordi col diavolo da cui poi è troppo difficile (o troppo autolesionista…) uscire.