(Migranti sugli scogli a Ventimiglia, 2015)

Patatine al tartufo. L’ultima volta si era discusso di patatine al tartufo. Era il 2010, la lunga guerra civile in Sri Lanka si era da poco conclusa con la sconfitta del fronte indipendentista Tamil, e il governo del presidente Mahinda Rajapaksa stava saldando i conti a modo suo, con vittime civili, esecuzioni extragiudiziali e profughi ammassati in campi di prigionia più o meno legali, degna conclusione di quello che i Tamil denunciano al mondo come un vero e proprio genocidio. Il tutto, nel quasi totale silenzio che i nostri mezzi d’informazione riservano ai conflitti in cui non sono coinvolti dei musulmani.

M.I.A. aveva espresso pubblicamente il suo supporto per la minoranza Tamil, e il suo invito a boicottare lo Sri Lanka evitando ad esempio di andarci in vacanza. Nulla di strano, e non perché lei stessa fa parte di quella minoranza, ma perché dal primissimo giorno della sua carriera l’artista nata Mathangi “Maya” Arulpragasam ha trafficato alla sua maniera con pop e impegno non convenzionale, musica e messaggio, mondo occidentale e mondo altro. Sia mediante la sua immagine pubblica, sia sopratutto mediante le forme e i contenuti della sua musica.

Il New York Times, per approfondire, aveva mandato a Los Angeles – dove M.I.A. al tempo viveva con il marito musicista, imprenditore ed ereditiero Ben Bronfman – una specialista in character assassination come Lynn Hirschberg, già nota per uno scazzo di discrete dimensioni con Courtney Love nel 1992. E andò come doveva andare, con la tesi di partenza dimostrata da un lungo intervento chirurgico in forma di articolo, che demoliva la visione politica, la portata artistica e le scelte private della ragazza, dipingendola come una sempliciotta che le spara grosse, e se la tira da perseguitata politica dalla sua villa di Brentwood. Menò colpi soprattutto sotto la cintura, Hirschberg. Tipo un accenno del tutto irrilevante al fatto che M.I.A. dicesse certe cose mangiando, appunto, patatine al tartufo (ordinate dalla stessa giornalista, si scoprì).

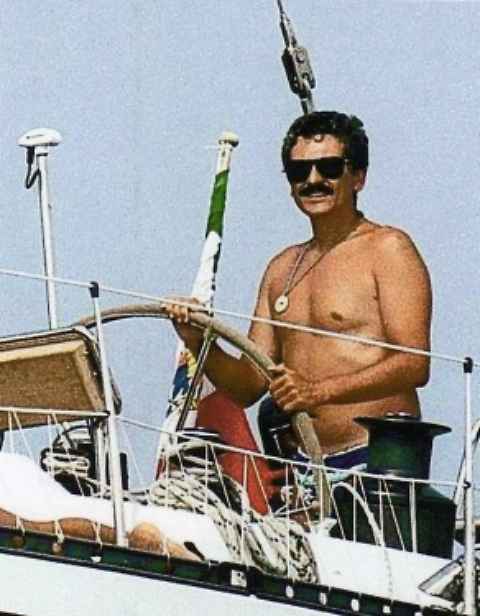

(Ho la barca a vela, e allora?)

Si può condannare la repressione in Sri Lanka sbafando patate fritte al tartufo in un ristorante fighetto? O lo si può fare solo mangiando samosa fritti nell’olio del mese scorso a una bancarella? Fan o meno di M.I.A., è il metodo che fa pensare. Un metodo che fa presa molto più di quanto non si direbbe, anche fra chi si pensa immune alla sua logica essenzialmente qualunquista. La barca a vela di D’Alema. “Fa tanto il comunista ma ha la casa al mare”, il livello è quello. Quando non puoi o non vuoi entrare nel merito degli argomenti, prova a screditare il tuo interlocutore deviando l’attenzione su particolari poco o nulla rilevanti. Ed è una tecnica che l’establishment (ogni establishment) usa molto spesso con chi ne mette in dubbio i valori, le priorità, la legittimità.

Al 99% dei cantanti che si tengono alla larga – per calcolo o perché non in grado di fare altrimenti – da qualunque presa di posizione su qualsivoglia argomento, nessuno chiede mai conto del loro disimpegno, del loro vivere e produrre in una bolla spazio-temporale isolata dal mondo reale, del loro rendere di fatto il rimanente 1% un’anomalia. Ma se fai parte di quel bizzarro 1% (e magari sei donna, scura di pelle, nata povera e diventata ricca, o tutte queste cose insieme) preparati ad essere sezionato al microscopio, da gente che molto probabilmente ascolta solo musica prodotta dal 99% di cui sopra. O da chi si sente 1% dell’1%, fuoco amico.

I primi, dopo gli anni del già insostenibile approccio ironico, va oggi molto di moda analizzarli con grande dispiegamento di mezzi semiotici o sociologici. Come se davvero ci fosse un gran bisogno di flettere i propri muscoli dialettici su Miley Cyrus o chi per lei, come se l’ultima frontiera del cinismo da social network fosse trovare significato dove significato non c’è, scusate l’approssimazione da volantino, o se c’è fa rima con fatturato. I secondi, quelli non vanno mai bene. Se mangiano patatine al tartufo, tradiscono il loro impegno. Se invece sul quell’impegno si concentrano, è tutto finto; è una mossa per vendere più dischi nel migliore dei casi, strumentalizzazione o appropriazione culturale quando va male. E vai con le considerazioni sul loro essere comunque un prodotto destinato al consumo di massa presso un pubblico bianco e benestante. Vai con gli elenchi di contraddizioni e con le analisi di autenticità.

Il che ci riporta a M.I.A., dunque, e a quella Borders che tanto vociare ha scatenato. Per il suo video, soprattutto, potentissima rappresentazione quasi pittorica dei viaggi via terra e via mare dei molti migranti del nostro pianeta. Di quelli costretti a farlo in clandestinità, rischiando la vita, per il solo fatto di avere il passaporto sbagliato. Sia che si tratti di profughi in fuga da guerre o persecuzioni politiche, sia che si tratti di persone in cerca di una vita migliore e di un lavoro meglio retribuito, o di un lavoro e basta, i cosiddetti “migranti economici” che la narrazione dominante cerca di farci considerare meno degni di aiuto e attenzione.

Un video i cui protagonisti sono lei e una massa di uomini dalla pelle scura e dai tratti asiatici, tutti con i capelli rasati corti, ritratti in splendide scene di gruppo mentre scavalcano reti altissime o solcano i mari su piccole imbarcazioni di legno, immobili su una scogliera mentre si scaldano sotto coperte termiche (se non è una citazione voluta del presidio No Borders di Ventimiglia, la coincidenza anche visiva è clamorosa) o vicini su una spiaggia enorme a comporre con i loro corpi una nave, in una delle sequenze più impressionanti.

Apriti cielo. Mossa da paraculo, strumentalizzazione, uso di migranti per vendere dischi, come si permette. Nei video di una canzone pop i corpi dei profughi non si possono mettere, ma i culi e le tette e le centinaia di corpi femminili seminudi o nudi invece certo che sì. E pure restando in argomento:

– grande Maruego! E grande Sulla stessa barca, che è più o meno la stessa cosa di Borders vista dal punto di vista personale di due migranti (e rischia tra l’altro di ridurre l’immensità del problema a un insieme di ragioni soltanto individuali, lui che scappa perché lo vogliono lamare e lei che fugge dal matrimonio combinato), ma fa molto più fresh;

– grandi gli Asian Dub Foundation! E grande Fortress Europe, testo enormemente più sloganistico di quello di Borders, ma a questo arriviamo più avanti (e a scanso di equivoci: gran pezzo);

– grande M.I.A. stessa! E grande Bad Girls, che qualche anno fa elaborava sul tema della discriminazione di genere in Arabia Saudita, e ci imbastiva su un mezzo baraccone – quello sì al limite del ghetto chic – con regia di Romain Gavras.

Borders no però, Borders strumentalizza.

(Io tigro, tu tigri, egli tigra)

Ora, la prima cosa che viene in mente: M.I.A. è stata lei stessa un profugo.

Ammesso che si possa coniugare il verbo al passato, e che si possa a un certo punto smettere di essere un profugo, tanto per la legge quanto sopratuttto per se stessi, a maggior ragione se lo si è stati negli anni dell’infanzia.

Nata nel 1975 nei sobborghi occidentali di Londra, trasferita ancora lattante a Jaffna, principale centro dello Sri Lanka settentrionale. Figlia di uno dei fondatori dell’EROS (Eelam Revolutionary Organisation of Students), gruppo militante in lotta per l’autodeterminazione del popolo Tamil e la creazione di uno stato indipendente, gemellato con i palestinesi dell’OLP e in seguito confluito nella principale forza in lotta, le Tigri Tamil (LTTE). Cresciuta insieme alla sorella maggiore Kali e al fratello minore Sugu dalla madre, con il padre in clandestinità, e costretta dalla guerra civile a rifugiarsi prima in India in condizioni di estrema povertà, e quindi dopo un’altra parentesi piuttosto tesa a Jaffna nuovamente a Londra, in una council house di Mitcham.

Se non può fare lei un video sui profughi e con i profughi, scusate il dravidico, chi cazzo può farlo? Se non riconosciamo a una con il suo vissuto la sensibilità e le cautele necessarie per farlo, a chi siamo disposti a riconoscerle? Di chi vogliamo fidarci?

(È davvero difficile non fermarsi qui, par quasi di far torto all’intelligenza di chi legge, ma procediamo.)

(“Andiam andiam andiamo a sabotar”, Arundhati Roy non inquadrata)

La seconda cosa che viene in mente: M.I.A. queste cose le ha sempre fatte.

È perfettamente naturale e plausibile che se ne esca con un pezzo e un video come Borders, anzi c’è casomai da chiedersi perché abbia tardato così tanto a farlo.

Entrata con una borsa di studio al Saint Martins, si specializza in arti visive e cinema, e comincia a sviluppare un approccio militante a materie che vede troppo spesso ridotte a contenitori vuoti, o poco più. Con il nuovo millennio entra nel giro delle Elastica, per le quali realizza un paio di copertine, e inizia a esporre nelle gallerie londinesi opere che, scrive all’epoca il Guardian, “mescolano immagini di street art Tamil politicizzata della sua infanzia e vita londinese”, guadagnando pure una nomination all’Alternative Turner Prize. È seguendo in tour le Elastica per girare un documentario che incontra Peaches, dalla quale viene introdotta alle meraviglie del groovebox Roland MC-505.

Il primo demo di tre canzoni lo registra in casa con un quattro tracce a nastro, e da lì è tutto in discesa, in uno dei maggiori boom virali che gli albori dell’Internet ricordino. La combinazione di testi, musica, estetica e personaggio è potenza pura: brandelli di dancehall giamaicana, baile-funk brasiliano, grime, electro, disco indiana e hip hop montati senza troppo badare alla pulizia formale; testi in uno slang inedito, con riferimenti che saltano come se niente fosse dalla pop culture globale all’analisi dei media, al cosiddetto terzo mondo e a un corollario di guerriglia, imperialismo culturale e non, povertà e migrazioni trattato come armamentario pop.

Il primo pezzo del suo primo album Arular si chiama Pull up the People, e fa “Pull up the people/Pull up the poor” come in un soundsystem. Nella grafica ci sono palme e carri armati, mitra e tigri, elicotteri e vecchi modelli di Nokia.

Il primo video, diretto dall’indiano Rajesh Touchriver, è Sunshowers: lei e un un gruppo di donne nella giungla dell’India meridionale, a metà fra ribelli Naxaliti in marcia e balli di gruppo stile Bollywood, mentre si citano mango e cecchini, Congo e Colombo, i palestinesi di cui sopra e un paio di marchi di sneakers, fabbriche nel subcontinente comprese. “Can’t stereotype my thing, yo”.

Il primo pezzo del suo epocale secondo album Kala (Bamboo Banga, per chi scrive i 4’58” migliori della sua carriera fin qui) parte snocciolando una cantilena che fa “Somalia, Angola, Ghana, Ghana, Ghana/India, Sri Lanka, Burma, bamboo banga”, che non vuol dire nulla o tantissimo, e funziona da manifesto, dichiarazione d’intenti, specchietto per le allodole. Per proseguire con un minaccioso e insistito “I’m knocking on the doors of your Hummer Hummer/ Yeah, I’m knocking on the doors of your Hummer Hummer/You’ll be hungry like the wolves hunting dinner dinner/And we’re moving with the packs like hyena-ena”.

Sullo stesso album c’è Paper Planes, il suo successo più grande, grasse risate sulla paura dell’immigrato brutto, sporco e cattivo: “Catch me at the border I got Visas in my name”, voglio solo spararti e prenderti i soldi. Fra i collaboratori del disco ci sono il fidanzato dell’epoca Diplo (allora esploratore massimo dei suoni ghetto periferici, oggi vedi alla voce “culi e tette” di cui sopra: a occhio, con la rottura ci ha guadagnato lei) e Switch, come in un’anticipazione dei primi Major Lazer, un gruppo di rapper bambini aborigeni australiani e l’MC anglo-nigeriano Afrikan Boy, e Timbaland.

Le dodici tracce sono registrate in India, Caraibi, Liberia, Australia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Le quindici del quarto album Matangi in giro per il mondo pure loro, forse meno avventurose a prima vista, ma sempre consistenti.

La title-track prende Bamboo Banga e prova a batterla, esagerando con un “Somalia Bosnia Cuba Colombia/Ecuador Mexico Bhutan Morocco/Botswana Ghana India Serbia/Libya Lebanon Gambia Namibia/Bali Mali Chile Malawi/Bequia St. Vincent Trinidad and Norway/China Canada U.S.A. U.K./Nepal Nigeria/Ethiopia North K. Myanmar Panama/Philippines Nicaragua Palestine and Greece/Peru and France, it’s so simple to do the dance” troppo assurdo per non essere autoironico.

La TENDA di aTENTion e delle decine di parole del testo con quelle quattro lettere dentro è quella dei rifugiati, esatto, ma fra le altre cose c’è posto pure per il Wu-Tang Clan e lo storico ritmo Sleng Teng giamaicano.

Di Bad Girls abbiamo già detto. Di Born Free, uno fra i pochi pezzi decenti del deludente terzo album /\/\ /\ Y /\ (scritto proprio così, che gran pensata da maga della SEO) invece no: assalto frontale costruito su un campione dei Suicide, video violentissimo ancora scritto da lei e diretto da Romain Gavras e bandito da YouTube, in cui gli arresti e le esecuzioni dei militanti Tamil vengono messe in scena immaginando la repressione totale dei rossi di capelli.

La scheletrica Lovalot dichiara guerra fra filastrocche illuminanti (“I fight the ones that fight me/I really love a lot/But I fight the ones that fight me” ) e sparate alla M.I.A. (“Like a Taliban trucker, eating boiled up yucca/I keep my eyes down like I’m in a black burka”).

(Jag är Mathangi Arulpragasam)

La terza cosa che viene in mente, allora: M.I.A. queste cose, nel senso di Borders, non le ha mai fatte.

A mente fredda, senza la fretta di dover inviare uno stato di Facebook o un articolo instant, senza l’ansia di dover guardare quale delle due posizioni – perché le posizioni sono sempre e solo due, il resto non conta – sia la meno battuta dai propri contatti in timeline prima di sceglierla: riguardate il video e rileggete il testo. Anche se l’argomento per i ritmi social attuali (ma chi li crea questi ritmi di cui tutti ci lamentiamo, se non noi stessi? Ci obbliga qualcuno?) è già preistoria: riguardate il video e rileggete il testo.

La sensazione è che la M.I.A. che conoscevamo, e che in quei panni in fondo rassicuranti piaceva più o meno a tutti, una volta deciso di fare il pezzo sui profughi lo avrebbe fatto in tutt’altro modo. Alla M.I.A., di nuovo. Invece, mai prima d’ora l’abbiamo vista così seria, così concentrata, così garbata e dritta al punto. Con il suo stile e la sua personalità, ma con un salto di qualità estetico e lirico impossibile da non notare.

Si può parlare insomma di appropriazione, se proprio dobbiamo, per il resto della sua produzione audio e video. Ma non per Borders. Che è il suo clip (diretto in proprio fra l’altro, tanto di cappello) meno scontato in assoluto, e non ha traccia di appropriazione o di strumentalizzazione, di uso opportunista dei corpi altrui, di quel terzo mondo che fino ad ora era sempre stato caciarone, fluorescente, ballerino, tamarro e un po’ gangster come da luogo comune. I suoi protagonisti trasudano invece dignità e determinazione, di fronte alle difficoltà e al rischio paiono quasi sereni, consci di quanto il loro percorso sia qualcosa di impossibile da fermare, e destinato a vincere.

Alla calma di cui sopra, M.I.A. aggiunge un trucco quasi invisibile in viso e un abbigliamento sì curato e probabilmente firmato, ma scelto per sembrare normale, quasi dimesso, molto in tema. Niente fuseaux leopardati, parrucche blu, unghie fucsia e magliette multicolori. Niente balletti e gestualità di strada. Le uniche concessioni sono le dita a pistola nemmeno troppo convinte di quando canta “Guns blows door to the system”, e l’ormai celebre maglia del Paris Saint-German con sponsor corretto da Fly Emirates a Fly Pirates, tocco situazionista da Maya dei bei tempi, e richiamo a una costante delle immagini di migranti in viaggio: le maglie delle più popolari squadre di calcio europee indossate.

(“We solid and we don’t need to kick them”)

Il testo va di pari passo, lasciando da parte in un colpo solo certezze spavalde, giustapposizioni chiassose e significanti global al limite della paccottiglia, focalizzandosi sulla reiterazione della stessa domanda accoppiata a oggetti molto diversi fra loro, roba seria (non sarà un drago della geopolitica, ma se Channel 4 le dedica quasi un quarto d’ora di intervista sulla situazione in Sri Lanka, magari proprio l’ultima dei coglioni non è) e le minchiate da Internet che occupano gran parte del nostro tempo. Domanda vera, provocatoria nel miglior senso possibile, ripetuta a oltranza e calco di un discorso sociale in cui tutto ha lo stesso valore. Piuttosto basso. “Whatsupwiththat?”

Un testo senza ganci (ma con qualche colpo di genio, tipo “This is North, South, East and Western”: i tre punti cardinali del resto del mondo, e un quarto che si fa aggettivo riservato a pochi eletti scelti con criteri coloniali e non geografici, spostamento semantico letale), in questo adeguatamente supportato da una musica che resta nel solco di suoni e ritmi comuni alla sua produzione, ma epica e malinconica come mai prima.

Un testo che parla sì di confini, e di chi con questi confini deve confrontarsi ad armi impari. Ma che parla soprattutto di noi, il pubblico bianco e benestante di cui sopra, e di come spendiamo il nostro tempo. Non ci tratta troppo bene, ma eravamo troppo impegnati a guardare i negretti del video e ad accusare la sua autrice di ogni bassezza per accorgercene.

C’è chi dice che un’opera d’arte raggiunga veramente il suo scopo quando suscita in chi la osserva una reazione rivelatoria; che non parli dunque solo del suo artefice, o della società in cui questi vive e crea, o dell’argomento che ha scelto di trattare, ma che sia anche una cartina di tornasole delle reazioni che accompagnano la sua fruizione. Che l’opera riuscita sia dunque quella che svela la natura di chi la osserva, tramite le sue reazioni.

A giudicare da come è andata, di confini oguno ha i suoi.

(Si ringrazia l’amico Andrea Roccioletti per il breve ma fondamentale contributo)