“Ma non lo recensisci, il nuovo di Mace?”: me l’hanno chiesto sorprendentemente tante persone, nell’ultimo periodo. È strano, sì, ed è anche bello: perché vuol dire che c’è gente a cui interessa la tua opinione, e a cui – corollario – interessano ancora le recensioni. Qui a Soundwall se ne fanno poche e mirate, ormai da tempo: si fanno per dischi grossi e molto chiacchierati, per dischi grossi e per vari motivi significativi, ogni tanto si fanno pure per dischi piccoli ma per noi enormi. Sono comunque poche. La verità è che qui si vorrebbe farne molte di più, di recensioni: non è per nulla poca la musica decisamente buona o almeno più che discreta che esce ogni settimana, e non solo, visto che nel chiacchiericcio globale l’attenzione pare finire solo su chi ce l’ha già sarebbe in realtà un bel lavoro di resistenza culturale oltre che di sana informazione recensire più dischi, citare più artisti, illuminare più spesso e con convinzione chi di solito non viene illuminato ma a vario titolo meriterebbe di esserlo.

Il problema è che si è creato un “soffitto di cristallo” o, se preferite, un meccanismo puramente capitalista/consumista per cui le risorse vanno solo a chi ne è già ben fornito, e gli altri invece stanno sempre peggio. Un tempo le recensioni erano lette in numeriche più o meno costanti (e più che buone), oggi invece recensendo riesci fare i numeri solo se parli di qualcosa che i numeri li fa già, facendo in questo modo molto più “opinione” che “recensione” ed “informazione”. Disserti cioè su qualcosa che si sa già, non illumini cose che non erano e non sono abbastanza conosciute. E i tanti autoproclamati appassionati di musica & difensori dell’underground, quelli antagonisti al sistema ed alle logiche del mainstream? Beh, troppo spesso in realtà pensano solo a difendere l’orticello loro, l’underground che dicono loro; non gli interessa (più) fare sistema con altre realtà simili per attitudine se non per suono; e pure in quel caso, quando si sta nell’orticello loro, il loro-loro, non sembrano interessati a leggere notizie&opinioni su quello che gli piace e gli appartiene – gli basta la loro, di opinione. E non gli garba venga messa in discussione.

Eh. In questo modo però ci si accartoccia. L’interesse “giornalistico” attorno alla musica è calato a picco (alla gente basta guardare gli account Instagram dei musicisti?), si è invece alzato quello “opinionistico” attorno a chi è già, di suo, famoso&chiacchierato nel suo contesto di appartenenza, mainstream o underground che sia. Ora: se questo problema fosse limitato alle fortune della stampa musicale, anche chissenefrega – se ne può stare senza, e lo diciamo a nostro svantaggio. Si può stare senza giornalisti musicali, veri o presunti. Ma il rischio è che un impoverimento del “discorso” attorno alla musica porti via via ad un impoverimento della musica stessa. Ora non accade, o non accade del tutto. Ora, con buona pace dei boomer o post-boomer “Eh, ai miei tempi sì che c’era la musica bella…”, per fortuna esce ancora molta roba interessante. Molta. Magari non radicalmente nuova o rivoluzionaria, ok; ma ben fatta ed interessante di sicuro.

Vale soprattutto per il pop. E vale ancora di più per il pop in Italia. Sarà per le influenze urban, sarà per l’ascesa di una bellissima testa come Dardust che è riuscita addirittura ad “entrare” nei riti sanremici e in generale per un tanto agognato ricambio generazionale, sono anni questo in cui in Italia si sente più spesso di prima pop di qualità. E un altro degli artefici di questo periodo fortunato è sicuramente Mace. Oggi, forse, il più chiacchierato. Grazie anche all’uscita di “Māyā”, che è un disco che sta facendo parlare di sé. E appunto: “Ma non lo recensisci il disco di Mace?”.

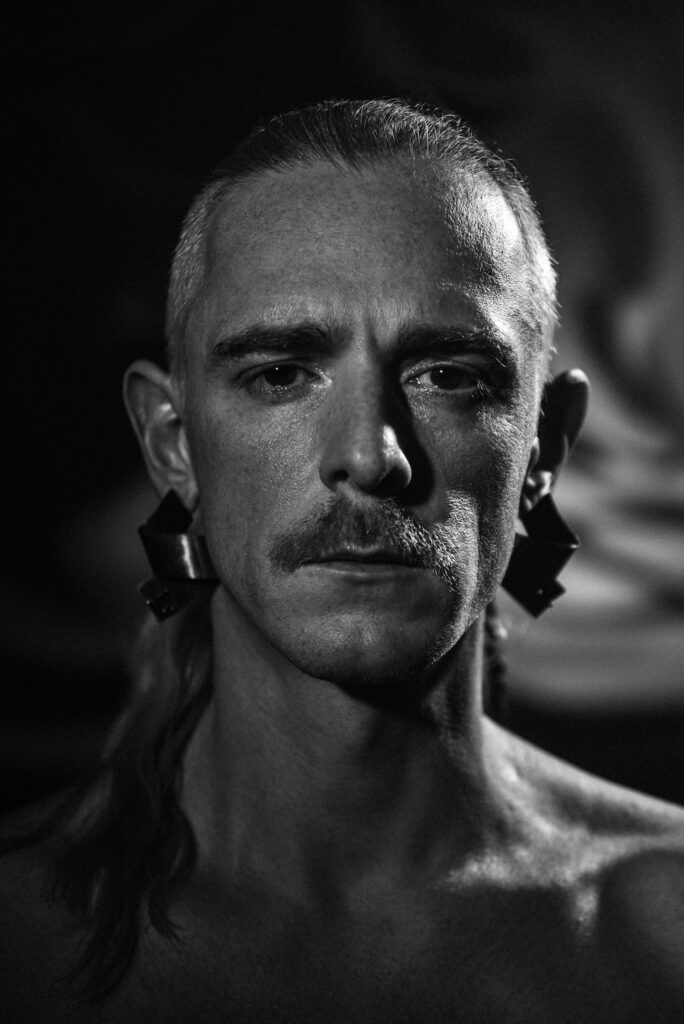

(Mace ritratto da Siermond; continua sotto)

Prima, un po’ di coordinate. Ad esempio qui. C’è chi magari Mace lo avrà scoperto con “La canzone nostra” (quella che ha rivelato Blanco al mondo), chi magari un po’ prima con “Pamplona”, e insomma, quello lì coi capelli un po’ strani iniziava a farsi un posto solido fra hitmaker da pop 2.0 “urbanoso”. In realtà Simone Benussi ha un lungo ed interessante background lungo vent’anni e passa, che è partito in primis con la scena hip hop dura e pura. Prima e meglio di altri Simone però ha iniziato a farsi andare stretti questi confini (che ad inizio anni 2000 erano davvero draconiani), insieme ad altri soci ha dato vita all’avventura di Reset! (serata milanese fra le prime a mescolare veramente le carte in tavola, musicalmente parlando, cassa in quattro e hip hop, elettronica dura&pura e pop, quando era da sacrileghi farlo), poi quando questa esperienza si è sfarinata per inevitabile inerzia ha fatto uno scarto improvviso e, con Rrriot, ha dato vita a quella che è la prima – o comunque una delle prime – serate trap in Italia, compreso l’immaginario bling bling esagerato e quasi grottesco, ma sempre con consapevolezza ed ironia, non con l’adolescenziale ed acritico entusiasmo del neofita.

È da lì in poi che Mace è iniziato a (ri)entrare nel “giro giusto”, e/o accadeva che ci (ri)entravano suoi amici di vecchia data e quindi lo chiamavano a collaborare. Ma la cosa bella è che davvero tutto questo è accaduto organicamente. Non per insistenza strategica cioè, o voglia di prendersi il mercato. A Mace il mercato non fa schifo, ma non ne fa una ossessione. E questo lo si sente dalla musica che fa.

(Eccolo, “Māyā”; continua sotto)

Vale anche per “Māyā”. Poteva essere un disco diverso, credeteci: poteva essere più contemporaneo, più infarcito di brani fatti per essere hit, poteva essere più veloce, più pop-urban-con-cassa-in-quattro (quella che ha colonizzato tanto le radio quanto Sanremo), più furbo ed essenziale. D’altro canto con la parata di ospiti presente (da Gemitaiz a Gué, da Salmo a Fabri Fibra, da Frah Quintale a Franco 126, da Cosmo a Ernia, e sappiate che ne abbiamo citati meno della metà) le risorse per il “successone” macina-stream c’erano tutte. Tu-tte. Invece, “Māyā” è un disco che a prima vista interdice.

Interdice chi si aspettava (e/o voleva) l’instant-success: perché è un disco fuori dal tempo, debitore più della psichedelia rock anglo-americana anni ’60 e primi ’70 che di Lazza o Blanco, con molti momenti volutamente “lunghi”, volutamente rallentati, e molte stratificazioni demodé. Ma interdice anche chi come il sottoscritto Mace lo conosce e lo apprezza assai, e ne conosce la personalità e l’originalità: perché rispetto a “OBE” (bello!) e “Oltre” (per il gusto di chi vi scrive, ancora più bello!) è una notevole inversione di tendenza. In primis per il fatto di guardare molto al passato, come già detto prima, perché il flavour di psichedelia rock “storica” (…lo ha detto lo stesso Mace da più parti: “Durante la lavorazione del disco, ad un certo punto sembrava di essere sul palco dei Pink Floyd a Pompei”) è davvero pesantissimo, onnipresente; e poi perché – e questo è un riflesso – la scrittura della canzoni è piuttosto vintage anch’essa, col risultato che all’inizio hai l’impressione si sia più copiato che osato, in questo disco.

Ma questa è una illusione ottica da prima ascolto. Concedendo invece all’album ulteriore attenzione, ti rendi conto che ok, mancheranno i colpi di genio totali e le sorprese spiazzanti, va bene, ma parliamo di un insieme di canzoni ed arrangiamenti davvero ma davvero fatto a modo, di qualità clamorosamente superiore alla media (…e il fatto di piazzare alcuni eroi contemporanei delle chart urban su una trama invece molto ‘60/’70 è un esercizio particolarissimo, e stuzzicante). “Māyā” è la perfetta antitesi di come un disco andrebbe fruito oggi: necessita infatti di più ascolti, necessita di pazienza, necessita di fiducia, necessita di tempo. Pensa te che follia. Oggi che manco si leggono più le recensioni, perché viene considerata una perdita di tempo, è proprio la musica in sé che viene ascoltata con molta più ansia, concitazione, con voglia di staccare subito un giudizio, un’emozione, una presa di posizione.

Un approccio del genere, che viene ormai quasi inconscio – abbiamo introiettato ormai il principio della “reaction” da YouTube – e che abbiamo effettivamente pure noi avuto al primo mezzo ascolto di “Māyā”, c’avrebbe spinto ad essere un po’ tiepidi sull’album. Considerandolo un passo indietro rispetto ai suoi predecessori. Fin dall’inizio si è accesa però una lampadina, un segnale rosso: occhio, questo disco va ascolto a riascoltato, oh sì. Questo è un disco che dura. E non solo perché è composto da ben 16 tracce e dalla lunghezza, inusuale, di 66 minuti. C’è qualcosa, qui.

In effetti, questo lavoro-diesel è andato in progressione, migliorando ascolto dopo ascolto, svelando ogni volta nuove preziosità non scontate a livello di arrangiamento (sì, bisogna avere un orecchio attento e preparato), oltre ad una scrittura solida. È un lavoro pop, ma non è un lavoro “di moda”: è semplicemente un lavoro semplice all’apparenza ma complesso nella realtà, ed innamorato della gioia di fare musica “a modo”. Differenza non sottile, quella fra “moda” ed “a modo“. In questo ha ricordato una persona che manca tantissimo a me personalmente, ma soprattutto manca alla musica italiana tutta – Carlo U. Rossi, produttore di meravigliosa inventiva ed altissima professionalità (…e grande, grandissima umanità), che è assurdamente scomparso in un incidente stradale mentre era di ritorno a casa in motorino nel 2015. Lunedì prossimo a Torino, nella cornice del Torino Jazz Festival, al Teatro Colosseo, ci sarà la cerimonia del Premio a lui dedicato, Premio portato avanti dalla Associazione Carlo U. Rossi che ad ogni edizione fa uno scrutinio attentissimo di chi porta avanti al meglio la difficile e sofisticata arte della produzione nella musica italiana.

(La locadina della serata di gala del 29 aprile, qui tutto le info; continua sotto)

Esattamente come Mace e – cronologicamente – prima di Mace, Carlo U. Rossi ha portato nel pop italiano il gusto della cura, della professionalità, della competenza, del gioco artistico, il gusto del non adeguarsi per forza alle mode del momento facendo dischi-stampino, il gusto dell’usare tante, tantissime idee quando si produce del pop invece che lo stick to the formula di stampo anglosassone che, applicato in Italia, dà quasi sempre risultato o mosci o proprio da Strapaese. Esattamente come Mace, e non è un caso, Carlo U. Rossi era prima di tutto una persona curiosa e molto, molto, molto portata ad ascoltare gli altri: ad informarsi, ad immagazzinare informazioni, stimoli e suggestioni. A fare così non gli sembrava di “cedere” qualcosa della sua personalità. È in questo modo che ha, per dire, traslato i 99 Posse e Caparezza nel pop senza far perdere loro un briciolo di integrità artistica (ed ehi, non era facile), oltre a curare dischi importanti di nomi come Jovanotti, Capossela, Litfiba, giusto per farne alcuni, ma l’elenco è praticamente infinito, dando loro la stessa cura che dava a progetti più piccoli e battaglieri.

Ci sono molte differenze, tra Mace e Carlo U. Rossi (anagrafiche, in primis), ma c’è in comune la voglia di affrontare la materia pop senza paura, senza l’ansia di imboccare subito facili scorciatoie pronto-uso, cercando invece di tirare fuori una “completezza” di percorso artistico. Sono doti preziose. In questi ultimi anni, il mercato fra i produttori ha premiato soprattutto chi ha infilato il suono giusto nel momento giusto, spremendo il genio-del-momento il più possibile; infatti alcuni di questi “baciati dalla sorte” hanno fatto fatica poi a reggere il gioco, anche e soprattutto emotivamente (vedi Charlie Charles e thasup, facciamoli pure i nomi), perché in qualche modo ti viene la sindrome dell’impostore ad avere un successo così enorme e così “subito”. Chi invece ha retto e sta reggendo meglio è chi ha un lungo background ed ha abbastanza personalità per non essere schiavo del mero riscontro numerico – ci viene in mente Mace appunto, ma ci viene in mente anche Dardust ovviamente, o Tommaso Colliva che porta fieramente la coloritura “black” nelle sue produzioni anche se lui la fama l’ha guadagnata vincendo i Grammy per i lavori coi Muse. Ed anche fra le leve più giovani e al momento meno established, vediamo muoversi cose piuttosto valide.

“Māyā” è un capolavoro? No. È il miglior disco che Mace poteva fare? No (… ci piacerebbe infatti vederlo tornare a misurarsi più col qui&ora, che con le gioie della psichedelia rock storica). È però un lavoro in più parti davvero bello: molto solido, molto lavorato, pieno di scelte preziose e non scontate. È un lavoro che si fa gustare e degustare con calma, ricordandoci che la musica può e deve essere una esperienza profonda, non una commodity votata alla instant satisfaction ed ai bilanci trimestrali delle multinazionali; e può esserlo anche se operi all’interno delle multinazionali stesse, pensa te. Non è vero infatti che “There’s no alternative”. No. Non è vero. Grazie a Mace per averlo ricordato, ancora una volta, col suo tempo, col suoi modus operandi. E grazie al tempo che ci siamo dati, perché a metà primo ascolto “Māyā” non c’aveva dato granché soddisfazione e sì, stavamo rimuginando già su una recensione delusa. Però anche se le recensioni oggi non le legge (quasi) più nessuno, è sempre cosa buona dedicarci del tempo prima di scriverle davvero. Prima di cercare solo l’attenzione del pubblico, col giudizio scoppiettante, o la benevolenza dell’artista e del suo staff, con la critica supina ed accomodante.