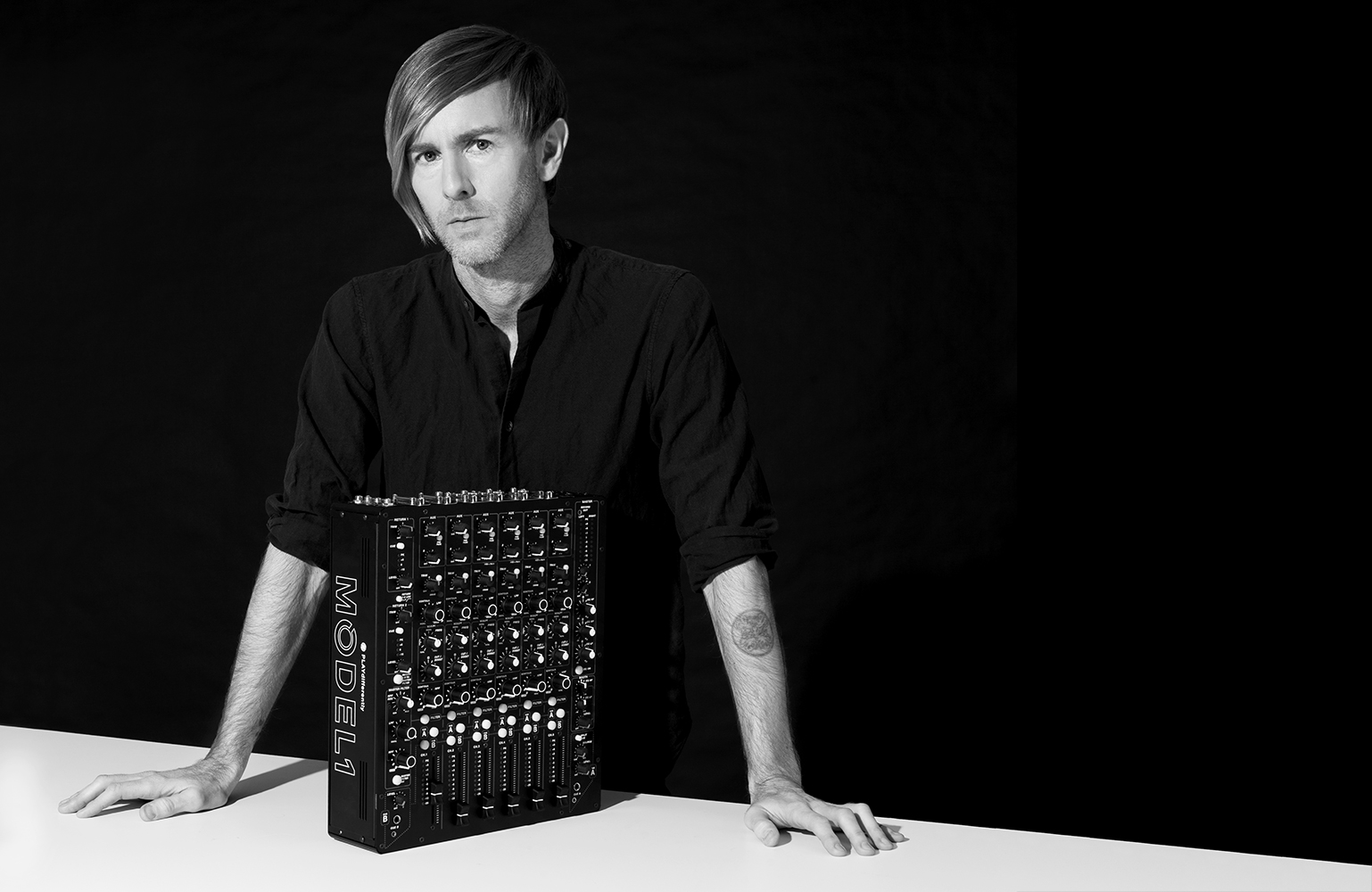

La facciamo breve. La facciamo breve, perché Richie Hawtin non ha bisogno di troppe presentazioni. La facciamo breve, perché la chiacchierata che ci ha concesso è stata intensissima, densa di concetti, con anche momenti di affilata onestà. Non si è solo parlato delle contingenze del momento (lo abbiamo incontrato la sera prima, a Milano, ad Elitabar, mentre offriva per un po’ di giornalisti ed ospiti vari una degustazione e un racconto della sua linea di saké targata direttamente Enter.; lo abbiamo incontrato il giorno dopo mentre in quel posto meraviglioso che è il negozio di dischi Serendeepity doveva fare uno showcase per mostrare le magnifiche doti del Model 1, il mixer da lui creato), abbiamo potuto fare una intervista vera e a trecentosessanta gradi, senza filtri, senza marchette. Avrebbe potuto rispondere con frasi di comodo, avrebbe potuto liquidarci in modo più frettoloso (per parlare con noi il più a lungo possibile ha fatto slittare l’inizio dello showcase), invece è andata così. Buona lettura. Che siate fan o meno di Hawtin, che verso di lui abbiate un atteggiamento benevolo, ostile o agnostico, questa è un’intervista di spessore.

Guarda, ieri ero alla presentazione/degustazione che hai fatto ad Elitabar della tua linea di saké: devo dire che mi ha impressionato vedere quanto eri preso, coinvolto, entusiasta – e quanto volessi condividere questo entusiasmo con tutti noi.

Onestamente, vedo molti parallelismi tra la mia passione per il saké e quella per la musica. Anche nella musica la mia carriera è iniziata non dico per scherzo – non inizio mai nulla per scherzo – ma divertendomi molto quello sì. Anche nella musica non pensavo all’inizio che fare il musicista sarebbe diventato il mestiere della mia vita, davvero. Certo: la mia casa era piena di musica, e di questa musica moltissima era musica elettronica, di mio amavo i computer… insomma, c’erano un sacco di elementi di base, pronti a combinarsi tra di loro… ma non avrei mai pensato che sarebbe diventata una cosa così seria, così importante. E’ che ad un certo punto è come se si fossero uniti i punti: l’arrivo dei computer con un certo livello di memoria, la possibilità di fare musica con loro e solo con loro, la possibilità di fare tutto questo da solo, senza dover chiedere gli aiuti esterni – il perfetto allineamento dei pianeti, per un ragazzino introverso come ero all’epoca. Davvero perfetto. Lì è scattato qualcosa. E ho scoperto che una semplice passione poteva diventare ragione di vita. Ecco, col saké volendo molti anni dopo rischia di ricrearsi una situazione simile. E’ infatti solo ad un certo punto che mi sono imbattuto in lui seriamente – nel suo sapore, ma anche nella sua estetica (è imbottigliato sempre in confezioni molto minimali), nei riti che lo circondano, nel feeling che trasmette – e tutto questo ha iniziato ad entrare in perfetta connessione anche col mio modo di pensare e creare la musica. E col mio modo di esprimere le emozioni, anche. Sento cioè un’armonia e una connessione di fondo. Quindi: vediamo ora cosa viene fuori. Segui la tua passione, seguila seriamente, e vedi dove ti porta: sai, uno degli aspetti che ha sempre contrassegnato la mia musica è stato il fatto che fosse rivolta verso il futuro, nuovi suoni, nuove soluzioni, nuove tecnologie. E’ una cosa probante, ma al tempo stesso ispiratrice. Però ecco, dopo venticinque anni, e senza comunque aver perso entusiasmo nella mia passione originaria, è bello trovare qualcosa di completamente nuovo che ti ispiri così tanto, che ti dia quella scintilla da innamoramento; se poi addirittura in questa nuova passione trovi molti punti in comune con quella storica, con quella principale, cosa desiderare di meglio? Poi, attenzione, fammi sottolineare una cosa: sì la ricerca, sì il futuro, ma musica, bere, notte – metti insieme questi elementi, cosa vedi? Cosa hanno in comune? Il divertimento, ecco cosa. La voglia di stare bene. La più coraggiosa e sperimentale delle ricerche deve avere, per me, sempre questa componente. Questo è il punto.

Allora ti chiedo, provando a porti di fronte ad una scelta secca: è più prezioso quando una cosa è nuova oppure quando è divertente?

E’ questione di trovare i giusti equilibri. In qualsiasi cosa io faccia gli equilibri provo sempre a trovarli, ma è un continuo aggiustamento, un continuo su e giù. Lo notavi tu prima: occuparmi di sakè mi rende proprio felice, mi illumina, mi rilassa. Vero. Ma al tempo stesso rappresenta per me anche una sfida continua: perché non ho ancora il palato giusto per apprezzarlo appieno e riconoscerne perfettamente qualità e ricchezza, non ho ancora il vocabolario da vero esperto, mi capita di sentirmi a disagio e nervoso perché so di non essere ancora abbastanza preparato sull’argomento. Vedi? C’è un’ambivalenza. Con la musica è lo stesso: ci sono componenti diverse, anzi, opposte che si incontrano e scontrano – da un lato la tecnologia, la ricerca, la componente mentale, dall’altro il gusto di suonare musica che faccia schiettamente felice la gente, che la diverta… Ho bisogno di entrambe le cose, sì. Penso a giugno di quest’anno: prima una serie di date open air al sole, colorate, “classiche”, rilassate, incentrate sul divertimento; poi subito dopo il set al Sónar, un set sì techno ma per niente facile, men che meno per me, visto che c’erano un sacco di settaggi nuovi, di cambiamenti nel mio set up di palco. Una situazione difficile quindi, quest’ultima. Ma assolutamente necessaria: perché era l’unico modo per offrire alle persone un nuovo modo di sentire la mia musica, di venire a contatto con la mia visione artistica. Io ho assolutamente bisogno di essere coinvolto ed appassionato su tutto quello che faccio, questo è il punto. Assolutamente. Sempre. Devo quindi tenere viva la mia passione. Anche con queste alternanze di opposti. Anzi, è l’unico modo. Sarò sincero: se la club culture fosse stata solo una questione prima di tutto di party, di edonismo, di stare bene, credo… mmmh, non so se dirtelo…

Ormai dillo, su.

(Lunga pausa, NdI) …credo che avrei già smesso da tempo di fare quello che faccio. Ecco.

Interessante.

Non voglio assolutamente sminuire l’importanza della componente party in quello che faccio. E’ fondamentale. Quando vi sono in mezzo, sono felice. Ma da sola, non basta.

Da sola non basta, perché tu hai questa ambizione di fare quasi sempre qualcosa di nuovo, di innovativo, di diverso… Bella fatica, darsi sempre questi obiettivi, e dichiararli pure.

Lo so. Mi metto volontariamente in una posizione che è sì molto interessante ma anche un po’ scomoda. Sono stato in prima fila in molti progetti innovativi, no? Final Scratch, “Decks, Efx & 909”, la soluzione del mettere gli effetti in cima a tutto – sono cose che oggi sembrano e suonano scontate, ma tali all’inizio non erano. Penso di poter dire che alcune delle innovazioni che io ho portato avanti in prima persona ora sono patrimonio comune un po’ di tutti. Bene. Ma a me non interessa passare per pioniere – perché non è così che voglio passare alla storia. Voglio passare alla storia come un artista che non ha mai smesso di esplorare nuovi confini, mai. Sono molto orgoglioso di quanto fatto finora, ma non mi basta. Questo significa anche che quando sei riuscito a “conquistare” un nuovo territorio, a raggiungere un obiettivo artistico innovativo, hai comunque una fase – prima della conquista successiva – in cui dubiti molto di te stesso, ti senti vuoto e poco significativo, ti viene la paura che non riuscirai mai più a raggiungere dei traguardi e delle innovazioni importanti: “Ho finito le idee buone?”, una cosa così. Non importa quanto decisivi ed eccitanti siano i traguardi che hai già raggiunto e che stai percorrendo: il senso di ansia ti viene, c’è poco da fare. Stesso principio vale anche per i live set: quanto fatto al Sónar quest’anno è il risultato di un percorso lungo cinque-sei anni, fatto di molti tentativi, errori, marce indietro, ripensamenti, perché lavoravamo e lavoravamo ma sembrava non venire fuori nulla di davvero convincente. Solo l’anno scorso, durante la mia apparizione all’Unsound, abbiamo iniziato a trovare una prima quadra. Ma ci è sembrato di aver trovato la direzione giusta solo ora, appunto per lo show al Sónar, e la sensazione è molto eccitante, dopo tutto questo tempo di dubbi e fatiche e sforzi che sembravano girare a vuoto. E’ stato faticoso, però, per me e per tutto il mio team. Ci siamo sottoposti ad una grande pressione. Ma è l’unico modo, per me, per sentirmi vivo, per tirare fuori il meglio da me. Il mio tempo e la mia energia devono svilupparsi così. Possono farlo attraverso il saké, attraverso la musica, attraverso la tecnologia. Ecco, la tecnologia è tornata ad essere molto importante per me. Che poi, il Model 1 come mixer è qualcosa a cui penso da ormai più di dieci anni. L’idea è nata durante i back to back che facevamo io e Ricardo (Villalobos, NdI) tra il 2004 e il 2005: avere un mixer con due Cue. Ne avevamo parlato anche alla Allen & Heath, poi la cosa non era andata avanti: è una gran fortuna che nel frattempo nessuno abbia avuto questa idea o, almeno, non sia arrivato a realizzarla. Per anni sono stato letteralmente terrorizzato dall’idea che qualcuno mettesse in circolazione questa feature prima di me! Innovate, innovate, buttate nuovi prodotti sul mercato, bravi, grandi, basta che non toccate la mia idea! (ride, NdI) Ora che finalmente abbiamo dato vita ad un mixer di un certo livello con anche questa feature, mi sento molto orgoglioso. Perché è qualcosa di innovativo; è qualcosa che non c’era prima; è qualcosa che non sappiamo ancora in quale modo influenzerà la maniera di suonare delle persone – va ad influenzare direttamente e in tempo reale il processo creativo che c’è durante un back to back. Sai perché io amo la tecnologia? Perché è ciò che consente ad una singola persona di controllare un grandissimo numero di processi e di dare vita a tantissimi prodotti finiti. Ora, però, improvvisamente ho voluto applicare la tecnologia a qualcosa che nasce ed opera necessariamente in forma collaborativa, ovvero il back to back. Una contraddizione, volendo. Interessante, no? Io però amo questi contrasti apparenti. Se ci pensi, è una contraddizione anche che abbia dato vita ad un mixer completamente analogico… dopo quanto mi sono speso per il digitale. No?

Ti faccio fare un passo indietro: Unsound. Prima lo citavi, citavi la tua apparizione lì. Ok. Ecco: credo di non dirti nulla di nuovo o sorprendente affermando che per una robustissima fetta del pubblico di quel festival lì la tua presenza in line up era, come dire?, non del tutto opportuna. Per molti eri un corpo estraneo, ostile, inadeguato, e venivi solo a “ripulirti la coscienza” stando in un festival notoriamente poco incline all’elettronica dei grandi numeri e dei grandi dancefloor balearici.

Certo. Ne sono perfettamente conspevole. Ma è così da tempo, nella scena elettronica, nulla di nuovo sotto il sole. Io ho avuto una storia diversa rispetto ad alcuni miei colleghi, per quanto riguarda il successo. Gente come Moby, Prodigy, Underworld ha iniziato nei miei stessi anni ma ha avuto dei botti incredibili; io a questi botti non sono mai arrivato. Quando io e John Acquaviva abbiamo iniziato la label, l’idea è sempre stata quella di ragionare su piani a lunga scadenza. E’ successo, perché è successo, che qualcuno arrivasse ad offrirci una montagna di soldi per prendere il controllo totale di quello che noi avevamo creato; abbiamo però sempre detto di no. Il tentativo è stato sempre quello di prendere le decisioni giuste – non so se sempre ci siamo riusciti, ovviamente – e che soprattutto avessero come linea guida il fatto di durare nel tempo. Posso dire che in qualche modo è andata bene. La techno esiste da trent’anni, no? L’inizio di tutto va alla metà degli anni ’80, con Atkins, May, Saunderson, giusto? Bene: se la storia della techno ha più o meno trent’anni, sono almeno venticinque che a modo mio ne faccio parte anche io. E questo senza aver mai cercato scorciatoie, senza aver mai cercato di fare il botto clamoroso, di prendere la strada più breve e facile. Poi, ovvio, c’è il problema di cosa significhi “underground”. A me per primo, quando penso a qualcosa di nuovo da fare che sia sperimentale, rischioso ed eccitante viene da dire “Ok, torniamo underground”. Va bene. Ma cosa vuol dire, in fondo? Io sono underground o non lo sono? Chissà. Di una cosa però sono abbastanza sicuro: non faccio pop. E sono sicuro anche di un’altra: fin dall’inizio, fin da quando facevamo dischi tirati in duecento copie e manco sapevamo se li avremmo venduti tutti, la nostra era una techno che aveva una policy ben precisa: una techno in cui tutti fossero i benvenuti, se avevano voglia di passare.

Sei tu che ora, in alcuni contesti, non sei il benvenuto.

Va tutto a periodi. Io ho avuto momenti di grande popolarità, con un hype completamente a mio favore, ma ne ho avuto altri in cui la gente mi ululava letteralmente contro – penso ad esempio a quando sono passato dalla techno più dura a quella invece più sottile e minimale. Non sai quante me ne dicevano… Soprattutto in Spagna, mi ricordo: “…dov’è finito il vero Hawtin? Cos’è ‘sta schifezza?”. Beh: scordatevi di avere sempre lo stesso Hawtin. Scor-da-te-ve-lo. Perché io sono io, e io sono e sarò sempre uno che cerca di fare un passo avanti, di non restare uguale a se stesso. A me sta benissimo che ci sia chi apprezza solo una delle mie varie fasi: non c’è problema. Davvero. La mia evoluzione ha tanti aspetti e tante sfaccettature, è normale che non sempre possa essere apprezzata. Mi sta benissimo che all’Unsound ci sia gente che dica “Ma siete idioti? Avete invitato Richie Hawtin? Che ha fatto ‘sta cosa di qua, è andato a suonare in quel posto di là, cosa c’entra insomma lui con noi…”. Io di cose ne ho fatte tante, nella mia carriera, spero siano più quelle buone di quelle cattive ma in ultima analisi non sta a me dirlo. Però ne ho fatte tante. Sono perfettamente a mio agio col fatto che tutti abbiano un’opinione. Io per primo, guarda, ho sempre avuto delle opinioni forti: se vedo un’idea o una posizione che mi conquistano, mi schiero in modo molto netto! Quindi accetto con grande tranquillità che gli altri facciano lo stesso con me, anche se questo implica scegliere me come nemico, come termine di paragone a cui opporsi, contro entità su cui scagliarsi. Lo so: divido il pubblico. Creo discussioni. Sì. Fate, fate pure. Io so chi sono, so dove sono; non so dove sarò, perché il mio viaggio è una continua esplorazione ed una continua scoperta, ma so per certo che vivo nello spirito della techno così come l’ho conosciuta a fine anni ’80 – e l’ho conosciuta direttamente dai padri fondatori, da Derrick, Juan, Kevin, da Jeff Mills, dai Kraftwerk, dai Tangerine Dream, dalle prime amicizie con Aphex Twin e quelli del suo giro. Questa è la mia storia. E’ da qui che inizia tutto, per me; è da qui che ho iniziato a tendere l’arco, per poi provare a scoccare le mie frecce. Tutto il resto che è venuto dopo, nella mia carriera, ha e sempre avrà queste radici. Punto.

Fra le cose che sono venute “dopo”, la folle idea di andare a spiegare agli americani, in tour con Loco Dice, cosa sarebbe la vera musica elettronica, in una nazione che era già completamente rapita dagli stilemi EDM (identificati tout court come musica elettronica, come non esistesse altro)… Bel coraggio, eh?

Eh sì. L’idea è quella di parlare ad una nuova generazione, che magari è cresciuta solo coi suoni EDM perché stata esposta solo ad essi dai loro media di riferimento: “Ragazzi, l’elettronica può anche essere altro, dovete cercare anche altrove, andare più a fondo, considerare anche ciò che sembra più underground”. Sai qual è la cosa più divertente? Proprio quando faccio cose come queste raccolgo la massima quantità di ostilità dall’underground! Come se mi dicessero: “Cazzo, stai zitto, mantieni il segreto, non parlare a nessuno della nostra esistenza…”. Va bene. Io però mi sono sempre tuffato in progetti, vedi ad esempio Beatport, che aiutassero la diffusione su larga scala della musica elettronica; perché voglio che la musica elettronica, almeno potenzialmente, arrivi a tutti. Senza distinzioni di età, lingua, cultura. Poi ciascuno può decidere se e come usarla, se e come ascoltarla… Io amo così tanto la musica e la cultura elettronica che voglio che arrivi a tutti, e penso possa arrivare a tutti; poi non sta a me avere la presunzione di stabilire chi è adatto e chi no. Questo è il punto. Sono insomma molto orgoglioso di quanto fatto negli Stati Uniti assieme a Loco Dice e anche Dubfire: abbiamo voluto spargere la voce su cosa sia, o possa essere, la musica elettronica. Non è questione di underground o meno: è questione di avere la musica elettronica in una forma pura, non diluita, non meticciata col pop. Cosa non semplice per gli americani.

Ma c’è qualcosa che rimpiangi, nella tua carriera? Qualche mossa avventata, poco meditata, o anche solo che col senno di poi si è rivelata errata?

Certo. Ma non te ne parlerò. Non voglio che compaiano in cima alle voci di ricerca su Google legate al mio nome e alle interviste che rilascio… (Ride, NdI)

Va bene, posso accettarlo (altre risate, NdI). Ti chiedo allora cosa ti ricordi della tua permanenza a New York. E’ una fase della tua carriera che mi ha sempre incuriosito: perché se ne parla poco, l’attenzione è concentrata sull’Hawtin storico dei primi anni oppure su quello berlinese dopo il trasferimento in Europa, eppure credo sia stato un momento abbastanza cruciale nella tua carriera.

Per certi versi hai ragione. Ci sono stato solo un anno, ma è stato un anno molto particolare. E significativo. Sono arrivato lì subito dopo il dramma dell’11 settembre: la città cercava una nuova direzione, un nuovo cuore, era tutto in mutazione, tutto in movimento, erano saltati schemi prestabiliti ed abitudini. La techno non era granché popolare lì, ma c’era del fermento: iniziavano ad esserci i primi rave nei capannoni, la gente della scena iniziava ad entrare seriamente in network e a supportarsi l’un l’altro – è esattamente in quel periodo che si sono strette le mie amicizie con gente come Gaiser, Troy Pearce, Jesse Siminski, che poi sono diventati dei collaboratori strettissimi. Perché infatti, come dici tu, la gente guarda sempre e soprattutto al mio arrivo a Berlino come allo snodo fondamentale della seconda fase della mia carrriera, ed è giusto, il timing del mio trasferimento a Berlino è stato perfetto e tutti assieme abbiamo fatto qualcosa di importante; ma tutto quello che è successo a Berlino nasce prima di tutto nell’anno speso a New York. Anche come reazione: la fatica che si faceva lì a proporre serate di techno “pura”, il modo in cui la scena del clubbing era improntata al fashion, a un certo tipo di eccessi, all’ostentare ricchezza, a fatto che capire di musica non fosse poi tanto necessario… New York mi ha regalato un anno meraviglioso della mia vita, ma mi ha anche spinto a trasferirmi a Berlino avendo chiaro in testa cosa non volevo trovare, molto bene chiaro in testa. Quindi insomma, per certi versi foss’anche solo per reazione, o almeno in parte per essa, mi ha dato un sacco di energia creativa ed esistenziale: è stata New York a far “risuonare” l’energia che poi mi ha spinto ad andare in Europa e specificatamente a Berlino, arrivandoci con le idee chiare. Con tutto quel che ne è conseguito.

Hai mai provato a chiederti come mai sei arrivato a livelli di fama così alti? In fondo, la musica che fai non è semplice, non è fatta di ritornelli, in teoria dovrebbe essere un affare abbastanza “mentale” ed ostico…

Ne sono consapevole. La mia popolarità è molto più alta di quello che dovrebbe essere, se uno guarda al tipo di musica che faccio.

Ah ecco, lo sai.

Lo so. La mia popolarità è sempre stata data non solo dalla musica, ma dal tipo di “personaggio”, di aura, che mi circondava. E’ così; ed è così fin dall’inizio, dai primi giorni di Plastikman. Anche lì c’erano molte cose che giravano “attorno” alla musica, penso che ne so anche solo alla faccenda dei riferimenti all’LSD per il packaging di “Sheet One”, così come ero avido nell’assorbire altri aspetti collaterali di tutte le cose incredibili che ci succedevano in quegli anni – cose anche pesanti, come arresti, io che per un po’ non ho potuto entrare negli Stati Uniti, eccetera eccetera. Però c’è stato questo periodo, ma poi c’è stato “Concept One”, che nel suo rigore era per certi versi l’esatto opposto; non ho mai pensato insomma “Uh, questo funziona, rifacciamolo”. Anche parlando con le label che all’epoca detenevano i miei diritti per l’Europa, ci si chiedeva “Ma ci sono le potenzialità per diventare un’icona, come Prodigy o Underworld? Ci interessa questa strada?” e la mia risposta era sempre “No, non me la sento, non fa per me, per arrivare al loro successo devi stare molto attento a diventare il monumento di te stesso, chiaro e riconoscibile, e io non lo voglio. Ora ho voglia di fare un album solo di 303 e rullate più qualche suono strano: una cosa che non può funzionare, lasciate perdere i sogni di grandezza”. E non è solo perché voglio giocare a fare quello controcorrente, quello alternativo. E’ prima di tutto per un calcolo. Perché io sono convinto che quando faccio qualcosa con purezza, convinzione ed autenticità riesco ad emanare una energia che, in qualche modo, il pubblico riesce ad avvertire. Vale per i set di fronte a ventimila persone; vale per quelli in scantinati bui e maleodoranti da trecento persone, quelli dove l’unica luce è una strobo fortissima che ti impedisce pure di riconoscere chi ti sta di fronte, figuriamoci vedere chi suona: beh, anche lì, anche in quel secondo caso credo che un certo tipo di energia riesca a trasmetterla, se sono convinto di quello che sto facendo. Un’energia strana: un po’ inquietante, un po’ scura, un po’ folle. E’ la mia caratteristica. Ed evidentemente la gente riesce a rapportarvicisi bene.

Fino a che punto bisogna essere un po’ dei cinici pezzi di merda per avere successo nel mercato?

Io penso di essere una persona simpatica, dai… (ride, NdI) Di sicuro ho un lato oscuro: posso essere un po’ umorale, posso avere un lato di me un po’ stronzo. Certo. In generale, però, non credo che essere dei pezzi di merda aiuti particolarmente nell’avere successo e mantenerlo, anche se c’è chi è convinto del contrario. Sicuro: negli anni ho fatto incazzare alcune persone; avrò preso decisioni sbagliate; mi sarò comportato male con qualcuno; ma quello che cerco sempre è, comunque, di avere energia positiva attorno a me. Cerco di essere molto attento nello scegliere i miei collaboratori: voglio gente che mi capisca e che sia pronta a dare, non solo a ricevere, non basta solo volermi stare accanto. L’energia si muove per continui transfer, tra me, il dancefloor, i miei collaboratori, gli ascoltatori sparsi nel mondo: è un processo sofisticato e delicato. Un’energia veramente viva ed interessante è poi quella che si nutre anche di frizioni, di momenti di contrasto, perché quando superi questi momenti allora diventa tutto ancora più intenso e stimolante. L’energia migliore poi, questo ci tengo a dirlo, è fatta anche di cultura ed educazione, pure quelle sono componenti fondamentali spesso trascurate. Di sicuro, non sempre si può essere in stato di grazia, ecco; o se è possibile esserlo, io non conosco ancora nessuno che ci sia riuscito. Ci possono essere delle fasi in cui tutto si allinea alla perfezione, e tu navighi a piena velocità quasi per forza d’inerzia, ma è qualcosa che non dura: ad un certo punto anche gli equilibri migliori si spezzano, e tu devi essere pronto a lottare per trovarne di nuovi. E non sempre è un lavoro semplice ed immediato.

Ti vedi immerso nelle faccende di techno ancora per molti anni?

Perché me lo chiedi?

Beh sai, la techno è vista come una cultura fatta soprattutto per giovani – foss’anche solo per la sua modalità di fruizione principale, il clubbing, coi suoi riti, i suoi orari, eccetera.

E’ difficile fare delle previsioni. Sai perché? Noi la techno l’abbiamo vista nascere. Siamo completamente dentro alla sua storia – non possiamo giudicarla dall’esterno. Quindi, non possiamo nemmeno essere sicuri su quale evoluzione avrà in futuro. Fino a quando sarà possibile fare il dj? Quando diventerà obsoleto farlo? Sai, quando avevo nove anni volevo essere “diverso”: mi vestivo di nero, mi intrippavo per questa cosa strana dei computer, ascoltavo musica che nessun altro dei miei coetanei ascoltava. Ed è questo che mi ha portato poi nella techno, e a diventare quello che sono diventato. Tutto quello che è arrivato dopo, la label fatta con John, Plastikman, Berlino, gli show in giro per il mondo, nasce interamente da questa spinta originaria: essere diversi, cercare qualcosa di differente, lavorare duro per ottenerlo, puntare a nuovi confini. Per me questo è techno. E finché continuerò a sentirmi a mio agio con questa attitudine, non credo ci sarà il motivo per uscirne.

E’ il momento di una domanda per certi versi scontata ma insomma, mi tocca farla: c’è qualcosa di speciale, nel pubblico italiano?

Sì. C’è. E’ un pubblico incredibilmente caldo, e a questo calore aggiunge anche una certa dose di follia, di maniacalità. In senso buono. Credo che il pubblico italiano sia molto portato a seguire un “ideale”, ecco, a trovare degli eroi che lo ispirino e gli facciano vivere esperienze particolari; una volta che li trovano, sono molto fedeli nei tuoi confronti. Restano con te. Sono… aspetta, non mi viene la parola…

…leali?

Esatto. Leali. Ricordo ancora una delle mie prime date in Italia, era il periodo di “From My Mind To Yours”, Roma, 8000 persone, Lory D, Speedy J…

Una data che ha fatto storia.

Credo proprio di sì. E’ una cosa che mi hanno detto in tanti. La scena techno italiano si è sviluppata in modo grandioso in quegli anni, sono contento di averne fatto parte in qualche modo grazie anche alla mia presenza in quella serata, serata che evidentemente è stata importante per molti. Che poi, non era la mia prima data da voi: lì eravamo già nel 1993 o 1994 forse, mentre la mia primissima data fu nel 1991, e non fu a Roma, ma a Milano. Me la ricordo ancora: che serata strana! Ero finito in un posto molto modaiolo – oh, non avevo mai visto così tante belle ragazze in vita mia, e io all’epoca ero ancora uno nerd sfigatissimo ed imbranato con gli occhiali. A set finito, la prima cosa che pensai fu “Mamma mia, portatemi via di qui”. Non andò meglio il giorno dopo, anzi. La seconda data del mio primo tour italiano era al Cocoricò: beh, dopo venti minuti che ero salito in console a suonare mi chiesero senza tanti giri di parole di levarmi dalle scatole. Avevo visto che ero stato promosso alla grande: “Arriva la techno di Detroit!”. E io quella mi ero messo a suonare. Ma non era però evidentemente quello che volevano, quindi fui buttato giù dalla console in malo modo. Anche quella sera me la ricordo bene, sì: club enorme, pieno di gente tiratissima, pieno di entusiasmo, un sacco di hype, peccato però che all’epoca tutto questo era sideralmente distante dalla mia comfort zone – che invece era quella degli scuri capannoni semi-abbondonati e loschi di Detroit o delle session in studio tra amici nerd quanto me. Ero un’altra persona, all’epoca. Se ci penso, da giovane non avrei mai pensato di arrivare lì dove sono ora a fare le cose che faccio ora – anche solo semplicemente una chiacchierata come quella che ora ci stiamo facendo noi due adesso. All’inizio ero pessimo nelle pubbliche relazioni, sai, parlare a qualcuno o peggio ancora in pubblico era una tortura per me. Oggi invece basta che abbia un numero decente di ore di sonno alle spalle e posso trovarmi a mio agio in qualsiasi situazione, davvero qualsiasi.

Hai mai pensato di iniziare a sparigliare le carte, un bel giorno, e iniziare a fare dei dj set a sorpresa completamente lontani dalle tue corde abituali? Che ne so, un set di funk, soul, rare groove, cose così?

Mah. Non ne so molto, di rare groove.

Però ne sai di musica, dai.

Sì, ok. Ma, vedi, è difficile. Io se faccio una cosa debbo esserci “entrato” completamente. Tra l’altro, questa è una cosa che fa impazzire il team di persone che lavora per me, sanno che funziona in questo modo, che deve esserci una dedizione totale. Devo fissarmi su qualcosa. E solo quando sono completamente sicuro di padroneggiare bene quella cosa, dopo molto e molto lavoro, allora mi rilasso. Prima, sono abbastanza intrattabile, non è semplice avermi vicino. Non riesco a prendere le cose alla leggera.

A proposito di progetti e dedizione, vorrei come domanda finale chiederti di Narod Niki, il progetto collettivo che avevi messo su coinvolgendo gente come Luciano, Villalobos, Dandy Jack, Daniel Bell, Akufen, Cabanne, Robert Henke. Un supergruppo. Secondo me, una grande occasione persa, un incredibile potenziale inespresso.

Questa è un’ottima osservazione. Parlarne aiuta anche a far capire la differenza fra me e certi miei colleghi (e amici). Narod Niki era un’impresa eccezionale sulla carta, aveva un potenziale incredibile, non puoi immaginare quanto avrei voluto dargli una struttura stabile e portarlo in tour. Diciamo che era una implementazione di quanto sperimentato con “Kontakt”. Andare sul palco a prendere ispirazione in presa diretta da gente come Luciano, Ricardo, Dandy Jack, tutti gli altri… una cosa incredibile, te l’assicuro. Ho una registrazione di un nostro set a Berlino che ancora mi dà i brividi. Ma in mezzo a tutta questa bellezza, diciamo che mancava un po’ di organizzazione e un po’ di coesione. Io ero convinto che era il caso di strutturarsi per bene e partire in tour, ma non tutti condividevano questa mia visione, quindi non se ne fece nulla. All’epoca ci restai anche male: perché vedevo benissimo il potenziale incredibile che un progetto di quel genere, mi era chiara la portata del messaggio – non solo meramente musicale – che si sarebbe potuto lanciare. Invece nulla. Giusto così: o si era d’accordo tutti, o non aveva senso andare avanti. Tutto questo comunque mette di nuovo in rilievo una mia attitudine specifica: quando creo o vedo qualcosa di incredibilmente bello, sento una bruciante ed immediata voglia di condividerlo. Perché voglio, anzi, pretendo che la gente si renda conto di quale intensità e bellezza possa raggiungere la musica elettronica. Sono cresciuto circondato da frasi come “La musica elettronica non è vera musica, nessuno suona niente”, non riesco a togliermele dalla testa; ora tra l’altro magari è più raro sentirle pronunciare ma non sono scomparse del tutto. La musica elettronica, la musica fatta coi computer e i software, può essere una forma d’arte altissima. E può richiedere assolutamente una grande dose di inventiva e di creatività. Farlo capire a più persone possibile, sarà sempre una mia battaglia.