Per raccontarli e spiegarli non c’è bisogno di ricorrere a stratagemmi ad effetto o a massimi sistemi.

Con gli sbirri dell’analogico, ai natali Domenico Cipriani e Alberto Marini, si arriva subito al dunque: ti conquistano molto facilmente, a maggior ragione se inizialmente ascoltati dal vivo, intenti a divertirsi (e a divertire) come matti in console. Con un savoir faire tra il selvaggio e l’illuminato.

Comunque, il modo migliore per convincersi ulteriormente dello spessore degli Analogue Cops è dare un’ascoltata a qualche loro release. E qui ci si para davanti un mare magnum, tra numerosissime produzioni, collaborazioni, progetti paralleli inviduali… Per aiutarvi, diamo un caldo consiglio: partite dalla loro ultima fatica.

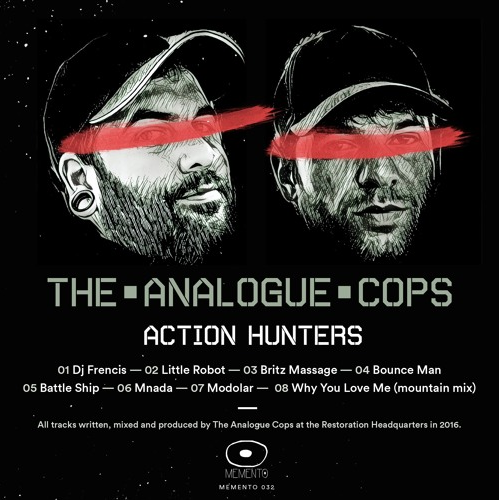

A breve, infatti, avremo l’uscita di “Action Hunters”, il loro secondo album, sfornato per la Memento Records – a grande sorpresa per gli addetti ai lavori, abituati ad associarli ad altre label, in primis la loro Restoration. Abbiamo atteso tre lunghi anni dal primo LP “Heavy Hands” (2013) ed ora cercheremo di farvi capire quanto i tempi d’attesa siano ben giustificati. E quanto sia stata generosamente premiata la nostra pazienza. Ci troviamo davanti ad un disco-chicca, un album in cui ognuna delle otto tracce lascia la sua impronta indelebile, sia a livello psichico che fisico.

Il brano di apertura, “Dj Frencis”, tra i nostri preferiti, ci si presenta come una sorta di orgoglioso manifesto di sbirranza analogica: si parte con sonorità techno asciutte dall’andazzo potente e crucco, si procede sfociando in lande britanniche irrorate di UK Bass e house, dando poi spazio ad una bassline rimbalzona molto godibile, per giungere ad un finale quasi cacofonico, ruvido, che tanto ci riporta alle sonorità dei nostri producer patavini. “Little Robot” ci regala pestate techno allietate da ritmiche tribaleggianti e sample di vocalizzi piuttosto “centrifugacervello” e distorsioni taglienti, come da loro migliore tradizione. “Britz Massage” racchiude forse il loro miglior concentrato “fusion” che li rende così caratteristici: non ci troviamo davanti ad un pezzo tech-house – spesso dai due bistrattato a parole come genere – bensì davanti ad un sodalizio dei due generi, in cui nessuno perde mai la propria identità, finendo per rafforzarsi a vicenda. Un piglio techno a reggere melodie house dal cuore felicemente ruspante, il tutto shakerato in una salsa di distorsioni psicotiche. Ma è con “Bounce Man”, che dal titolo potrebbe indicare una traccia tranquilla, easy, che sgraniamo le orecchie per la piacevole sorpresa che i due ci regalano: a parte la cassa dritta e le distorsioni declinati in chiave lo-fi, godibilissimi anche sotto il profilo danzereccio (tratto caratteristico sempre presente, dalla prima all’ultima traccia, sia chiaro), c’è molto di più. C’è che, quando attacca l’irresistibile parte tutta synth-ammalinate con assolo di sax carezzevole, ci sembrerebbe di trovarci davanti agli elementi base di un ottimo pezzo jungle o drum ‘n bass. Così però non è. E ci piace sapere che i due giocano veramente bene, dimostrandosi contemporaneamente poliedrici e zuzzerelloni, pur non lesinando mai stile ed equilibrio identitario. È “Battle Ship” una delle nostre due tracce del cuore dell’intero disco: è come se iniziandone l’ascolto ci si catapulti in quella situazione emozionale da pre-party, quando si è ancora fuori dal club e si sentono ritmiche e bassi che ci fanno tremare le gambe di emozione. Sample di vocalizzi dal gusto afro e atmosfere detroitiane con quel suono a voluta bassa definizione copsiana non fanno altro che esaltarci ulteriormente. “Mnada” riprende poi la stessa tribalità africaneggiante arricchendola con quel basso così deliziosamente 90s, sfociando in qualcosa di alienante grazie al campione di organo che si fa spiazzante. “Modolar” ci getta in uno stato di catalessi estatico-implosiva, quasi da effetto stupefacente, il tutto illuminato da sprazzi di luccichii spaziali. Purtroppo poi arriva il momento della traccia conclusiva: ce ne rammarichiamo, ci stavamo davvero gustando pesantemente il tutto. Ma come ogni bella cosa, finisce sempre troppo presto. “Why You Love Me” (la traccia conclusiva e già uscita in un’altra versione nel 2011) è il singolo del nuovo album, nonché nostra seconda traccia del cuore: impeccabile nel suo essere trascinante, senza sbavature, con una classe eccelsa, una linea di basso basica e perfetta per la ritmica, un’anima quasi dub resa techno, senza strafare, senza inutili retoriche. Una semplicità che nasconde un lavoro di selezione accurato e killer, per una hit da dancefloor di tutto rispetto.

La ciliegina sulla torta di un piccolo capolavoro.

Perché, alla fin fine, ce l’hanno fatta, ci hanno catturati. E siamo prede facili e felici. Nell’attesa di essere in ottima compagnia.